In einer Welt, die von stetigem technologischem Fortschritt und wissenschaftlichen Durchbrüchen geprägt ist, stellt sich eine essenzielle Frage: Wo genau verläuft die scharfe Grenze des Fortschritts, die sogenannte "cutting edge"? Diese Grenze ist viel mehr als nur ein abstrakter Begriff – sie symbolisiert den Raum, in dem Wissen auf Unbekanntes trifft und neue Erkenntnisse geboren werden. Doch diese Kante ist nicht überschaubar einfach zu definieren, denn sie bewegt sich stetig und variiert je nach Perspektive, Disziplin und subjektivem Empfinden. Die Suche nach dieser Grenze ist ein Fundament der wissenschaftlichen Arbeit und zugleich ein treibender Motor für Innovationen und Entdeckungen. Die Rolle des Wissenschaftlers auf der Schnittstelle von Bekanntem und Neuem ist heute komplizierter denn je. In der Vergangenheit galt der Forscher oft als Pionier, der neues Terrain betritt, auf das zuvor niemand gewagt hat.

Heute lebt und arbeitet er in einer Informationsflut, in der zahllose Ideen, Technologien und Ansätze miteinander konkurrieren. Der Gradmesser für Fortschritt hat sich geändert und ist nun geprägt von Komplexität, Interdisziplinarität und der Geschwindigkeit, mit der Wissen rekombiniert wird. Es genügt längst nicht mehr, nur etabliertes Wissen zu verstehen – der Wissenschaftler muss vielmehr in der Lage sein, unterschiedliche Erkenntnisse aus vielfältigen Feldern zu verknüpfen und so den Sprung ins Neue zu wagen. Besonders in den Bereichen der Künstlichen Intelligenz, der Datenwissenschaften und der modernen Physik zeigt sich, dass das "Scharfe" am Schnittpunkt von Meinungen, Unsicherheiten und gerade noch unbewiesenen Hypothesen liegt. Ein spannendes Paradox begegnet dem, der auf die Suche nach der echten Kante des Fortschritts geht: Je näher man ihr kommt, desto weniger eindeutig wird das Wissen.

Denn Fortschritt definiert sich durch das Nichtwissen und die Herausforderung, die zuvor als gegebenen Standards galten, zu hinterfragen. "Ich verstehe es nicht" bedeutet hier nicht Unwissenheit im negativen Sinne, sondern vielmehr das Kennzeichen dafür, dass man sich im Spannungsfeld des Neuen befindet. Es sind Fragen, die Antworten noch nicht zulassen, und Modelle, die noch nicht endgültig getestet oder gebrochen wurden. Dieses Unbekannte macht die wissenschaftliche Arbeit spannend und fordert eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Unsicherheiten. Die Identifikation der eigenen persönlichen "Cutting Edge" wird so zu einer sehr individuellen Suche.

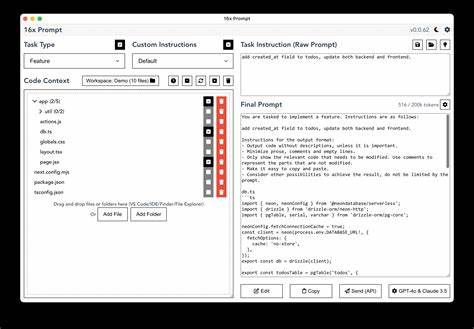

Es ist nicht der umfassende Wissensvorsprung über alle Bereiche, der den Fortschritt definiert, sondern oft die Fähigkeit, für sich selbst zu erkennen, wo die Grenze zwischen Bekanntem und Unbekanntem verläuft. Dabei spielt die Reflexion über die eigene Entwicklung eine herausragende Rolle. Fühlt man sich durch seine Arbeit bereichert? Hat man das Gefühl, Herausforderungen zu meistern und gewachsen zu sein? Erfährt man eine sinnvolle Einbindung in eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten? Antworten auf diese Fragen sind oft Indikatoren dafür, ob man sich an seiner persönlichen Wissensgrenze befindet. Die Rolle von Künstlicher Intelligenz in diesem dynamischen Umfeld ist komplex und ambivalent. Einerseits eröffnen moderne KI-Systeme die Möglichkeit, eine Vielzahl von Informationen schnell zu analysieren und neue Verknüpfungen vorzuschlagen.

Sie können dabei helfen, versteckte Zusammenhänge zu entdecken und innovative Ideen hervorzubringen. Andererseits bergen sie das Risiko von sogenannten Halluzinationen, bei denen die KI falsche oder frei erfundene Informationen generiert. Diese falschen Daten könnten Forschende auf falsche Pfade führen und somit den Fortschritt stören. Dennoch besteht die Chance, dass gerade durch solche vermeintlichen Fehler unerwartete Entdeckungen gemacht werden, die ohne die KI-Unterstützung verborgen geblieben wären. Insofern ist die Kante des Fortschritts kein starrer Ort, sondern ein flexibler, dynamischer Bereich, der von Modellen und Hypothesen geprägt ist, die fortlaufend getestet und verfeinert werden.

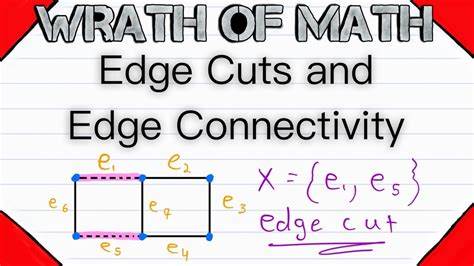

Wissenschaft ist somit ein ständiger Prozess der Unscharfstellung und Neudefinition, dessen Ziel es ist, Modelle zu entwickeln, die immer bessere Erklärungen zulassen. Die Herausforderung liegt darin, diese Modelle mit einer kritischen Haltung zu hinterfragen, Fehler zu entdecken und schließlich zu beseitigen. In der Praxis heißt das, dass Fortschritt nicht nur in großen revolutionären Sprüngen besteht, sondern auch in kleinen Schritten, die das Gesamtbild kontinuierlich präzisieren. Der Diskurs um den "cutting edge" ist auch eng mit dem Verständnis von Metriken in der Forschung verbunden. Insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz wird der Fortschritt häufig durch Benchmark-Testergebnisse oder "State of the Art"-Leistungen gemessen.

Diese quantitativen Maßstäbe sind wichtig für die Bewertung technischer Errungenschaften, erfassen aber nicht immer die Tiefe des Verständnisses oder jene qualitativen Aspekte, die echten Innovationsgeist ausmachen. So kann ein Modell im Rahmen bestimmter Tests exzellent abschneiden, gleichzeitig aber grundlegende Denkfehler oder Begrenzungen aufweisen. Die Fokussierung ausschließlich auf messbare Ergebnisse birgt daher die Gefahr, den Blick für das eigentliche Problem der wissenschaftlichen Erkenntnis zu verlieren: das Verstehen und Erklären komplexer Zusammenhänge. Eine interessante Perspektive kommt von führenden Köpfen der KI-Forschung, die beispielsweise die Arbeit mit großen Sprachmodellen (LLMs) kritisch sehen und die eigentliche "Edge" woanders verorten. Für sie ist der Fortschritt nicht allein eine Frage der Leistungssteigerung bestehender Systeme, sondern der Entwicklung neuer Paradigmen und Konzepte, die aktuelle Limitierungen überwinden.

Diese Verschiebung zeigt, dass die Grenze des Fortschritts vielfältig ist und je nach Fachgebiet und zeitlichem Kontext unterschiedlich definiert wird. Somit ist es keine Schande oder ein Manko, nicht immer an der allerneuesten Spitze zu stehen – vielmehr ist es normal, dass die "Edge" ständig wandert und dass es oft außerhalb der mainstream-orientierten Felder alternative, weniger beachtete Orte der Innovation gibt. Die Angst vor dem Irrtum und der Fehlleitung, insbesondere im Umgang mit komplexen Technologien und Theorien, ist eine nachvollziehbare, aber auch hemmende Reaktion. Fortschritt kann nur gelingen, wenn man gewillt ist, Unsicherheiten zu akzeptieren und Fehler als Teil des Lernprozesses zu verstehen. Das wissenschaftliche Fundament beruht auf der Überprüfung, Replikation und Verbesserung von Modellen und Hypothesen.

Diese Routine ist es, die dazu beiträgt, den Nebel an der Kante des Wissens Stück für Stück zu lichten und stabile Erkenntnisse zu gewinnen. In dieser Perspektive ist der Fortschritt eine kollektive Aufgabe und weniger das Produkt einzelner Genies. Abschließend lässt sich festhalten, dass „Wo verläuft die scharfe Grenze des Fortschritts?“ eine Frage ist, die weniger mit festen Orten oder klar definierten Konzepten zu tun hat, sondern vielmehr mit einem fortwährenden, dynamischen Prozess. Es geht um das Zusammenspiel von Lernen, Hinterfragen, Modellieren und Experimentieren. Die Kante des Wissens ist der Bereich, der von Unsicherheit, Neugier und konstruktiver Skepsis geprägt ist – eine schwebende Linie zwischen Altem und Neuem, zwischen Gewissheit und Zweifel.

Sie ist der Raum, in dem Wissenschaft wirklich lebendig ist und in dem Innovationen entstehen. Jeder, der sich auf diesen Weg begibt, sollte sich von der Größe und Komplexität der Aufgabe nicht einschüchtern lassen. Vielmehr ist es wichtig, den eigenen Standpunkt auf dieser Kante mit Mut und Offenheit zu erkunden, andere Perspektiven einzubeziehen und die persönliche Definition des Fortschritts immer wieder neu zu hinterfragen. Denn letztlich ist die Kante kein fernes Ziel, sondern ein Zustand des Denkens und Forschens, der die Wissenschaft und Technik antreibt – heute und in der Zukunft.