Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hinterlässt bereits heute deutliche Spuren in der Arbeitswelt. Besonders betroffen sind dabei weiße Kragen Berufe, also Tätigkeiten, die traditionell im Büro- und Verwaltungsbereich angesiedelt sind. Die Drohung ist ein sogenanntes „white-collar bloodbath“ – ein blutiges Massaker auf dem weißen Kragen Arbeitsmarkt – bei dem zahlreiche Arbeitsplätze, insbesondere Einstiegspositionen, wegfallen könnten. Experten wie Dario Amodei, CEO von Anthropic, warnen eindringlich vor den massiven Umwälzungen, die uns in den nächsten Jahren erwarten. Seine Prognosen zeichnen ein Bild von rasanter Jobvernichtung, aber auch von Chancen und Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

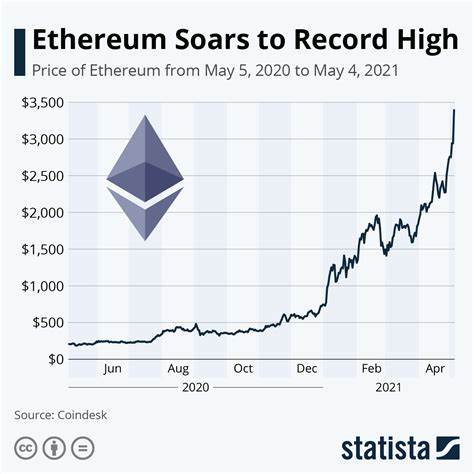

Diese Veränderungen sind nicht bloß vage theoretische Szenarien, sondern sehr reale Prozesse, die bereits heute im Gange sind und sich bis 2030 massiv zuspitzen könnten. Der Begriff weiße Kragen beruft sich auf Berufe in Technologie, Finanzen, Recht, Beratung und anderen Verwaltungs- und Dienstleistungssektoren. In diesen Bereichen sind zahlreiche Jobs insbesondere für Berufseinsteiger gefährdet. Die KI-Fähigkeiten entwickeln sich exponentiell weiter und können viele klassische Aufgaben viel effizienter, schneller und kostengünstiger erledigen als Menschen. Dies betrifft beispielsweise das Schreiben von Code, das Analysieren von Daten, das Verfassen und Prüfen von Verträgen oder auch die Kundenkommunikation.

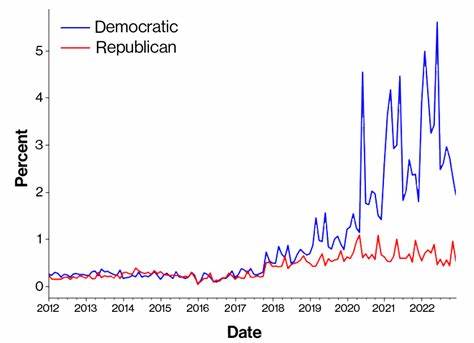

Die Folge: Unternehmen erkennen zunehmend Einsparpotenziale durch Automatisierung und Agenten-Software, welche menschliche Tätigkeiten vielfach ersetzen oder zumindest stark ergänzen können. Die gesellschaftlichen Auswirkungen eines solchen Jobschwunds wären enorm. Amodei prognostiziert eine mögliche Arbeitslosenquote im Bereich von zehn bis zwanzig Prozent, vor allem im Einstiegssegment weißer Kragen Jobs. Dies könnte zu tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen führen: Einkommensungleichheiten könnten sich verschärfen, der Einfluss großer Technologieunternehmen und KI-Entwickler könnte immense Ausmaße annehmen, und die klassische Vorstellung von Karriereentwicklung und ökonomischem Aufstieg gerät ins Schwanken. Die Risiken, die daraus für die Demokratie resultieren, umfassen eine mögliche Entmachtung breiter Bevölkerungsschichten, wenn wirtschaftliche Teilhabe und Wertschöpfung sich auf wenige Akteure konzentrieren.

Ein entscheidender Grund, warum diese Entwicklungen vielen Menschen noch nicht vollends bewusst sind, liegt in der Diskrepanz zwischen der Geschwindigkeit der technologischen Fortschritte und der öffentlichen Wahrnehmung. Während in Silicon Valley und bei KI-Entwicklern die großen Veränderungen längst seriell ein Thema sind, fehlt es in Politik, Medien und bei vielen Arbeitnehmern an einem realistischen Bewusstsein. Gesetzgeber zeigen sich mehrheitlich unvorbereitet oder zögern, weitreichende Regularien durchzusetzen. Unternehmen tauschen sich hinter den Kulissen intensiv darüber aus, wie und wann sie KI-gestützte Automatisierung einsetzen, bleiben jedoch meist öffentlich zurückhaltend, um Panik zu vermeiden oder Wettbewerbsnachteile zu verhindern. Hinzu kommt der Umstand, dass KI in ihrer derzeitigen Nutzung häufig noch als Hilfsmittel wahrgenommen wird, das vor allem zur Unterstützung und Ergänzung menschlicher Arbeit dient.

Das stimmt zwar aktuell noch größtenteils, aber die rasante Entwicklung hin zu sogenannten agentischen KI-Systemen, die eigenständig komplexe Aufgaben übernehmen und Entscheidungen treffen können, macht die Verdrängung menschlicher Arbeitskraft zunehmend wahrscheinlich. Selten sind sich Experten über den exakten Zeitrahmen einig, aber es besteht breite Übereinstimmung, dass die Umwälzungen in wenigen Jahren, möglicherweise schon im Jahr 2025 oder kurz danach, dramatisch zunehmen werden. Die Agenten-Technologie bezeichnet intelligente, selbstständige Programme, die eigenverantwortlich Aufgaben erfüllen können – sie schreiben Programmcode, analysieren Finanzdaten, bearbeiten Kundenanfragen oder führen Recherchearbeiten durch. Im Gegensatz zu starren Automatisierungen können Agenten flexibel auf neue Anforderungen reagieren und lernen dabei ständig hinzu. Dies erhöht den potenziellen Einfluss auf den Arbeitsmarkt enorm, denn sie können nahezu beliebig viele „Stellen“ gleichzeitig übernehmen, ohne Ermüdung oder Urlaubszeiten – und das zu einem Bruchteil der Kosten menschlicher Arbeit.

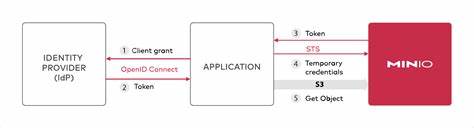

Das führt zu Handlungen von Unternehmen, die neben der Automatisierung von Arbeitsprozessen auch immer mehr einstellen, um Positionen bewusst nicht neu zu besetzen und so den Personalbestand zu verringern. Einige Konzerne aus dem Technologie- und Einzelhandelsbereich haben bereits Personalabbau-Maßnahmen angekündigt oder umgesetzt – wie Microsoft, Walmart oder CrowdStrike – und begründen diese unter anderem mit dem Einfluss von KI, die die operative Effizienz erhöht und neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Die folgende gesellschaftliche Debatte wird neben der rein technischen Dimension vor allem politische, ethische und wirtschaftliche Fragen betreffen. Wie können betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt werden? Welche Rolle spielen Umschulungen und Weiterbildung, um Menschen für höherqualifizierte Tätigkeiten zu befähigen? Welchen Stellenwert haben soziale Sicherungssysteme, wenn ein großer Teil der Bevölkerung nur schwer oder gar nicht in den traditionellen Arbeitsmarkt zurückfindet? Und wie lässt sich eine gerechte Verteilung der durch KI geschaffenen Werte sicherstellen? Dario Amodei schlägt Lösungsansätze vor, die von transparenter Aufklärung über die Folgen der KI-Entwicklung über gezielte Ausbildungsprogramme bis hin zu innovativen Steuer- und Umverteilungsmodellen reichen. Ein besonders bemerkenswerter Vorschlag ist die Einführung eines sogenannten „Token-Taxes“, bei dem KI-Unternehmen auf Umsätze aus der Nutzung ihrer Modelle Abgaben leisten, die dann wiederum zu sozialen und wirtschaftlichen Ausgleichszwecken verwendet werden könnten.

Dies würde die zunehmende Konzentration von Wohlstand in wenigen Unternehmen und Personen abmildern und der Gesellschaft eine Teilhabe am Fortschritt ermöglichen. Neben den Herausforderungen bieten sich mit dem Einsatz von KI allerdings auch bedeutsame Chancen. Medizinische Forschung könnte durch KI-gestützte Diagnosen und personalisierte Therapien revolutioniert werden. Wirtschaftliches Wachstumspotenzial durch Effizienzsteigerungen in diversen Branchen ist enorm. Die Produktivität könnte so steigen, dass insgesamt Wohlstand und Lebensqualität deutlich zunehmen.

Der Schlüssel liegt darin, diese Möglichkeiten mit einem verantwortungsvollen Umgang und sozialem Ausgleich zu verbinden. Die Rolle der Politik ist dabei von zentraler Bedeutung. Derzeit mangelt es vielen Politikern an einem fundierten Verständnis der Technologie und ihrer Konsequenzen, was eine strategische Lenkung, proaktive Gesetzgebung und öffentliche Information erschwert. Insbesondere sollte es Ziel sein, sowohl Arbeitnehmer als auch die breite Bevölkerung umfassend und ehrlich auf die kommenden Veränderungen vorzubereiten. Branchengrenzen überschreitende Arbeitsgruppen, öffentliche Debatten und partizipative Entscheidungsprozesse sind gefragt, um Handlungsoptionen gemeinsam zu erarbeiten und möglichst breite Akzeptanz herzustellen.

![OpenSIPS Summit 2025 [video]](/images/4C0C0F24-2C44-4857-858B-3EBE52B97793)