In der Welt der Softwareentwicklung steht die Praxis des sauberen Codes im Mittelpunkt vieler Diskussionen und Bestrebungen. Insbesondere bei React, einer der beliebtesten Bibliotheken zur Erstellung von Benutzeroberflächen, stellt sich häufig die Frage, warum trotz besten Wissens und Intentionen Entwickler immer wieder zu unordentlichen, schwer wartbaren Komponenten neigen. Dieses Phänomen lässt sich nicht allein durch mangelnde technische Fähigkeiten erklären, sondern hat viel mit den psychologischen Herausforderungen in der täglichen Entwicklungsarbeit zu tun. Wer diese genau versteht, kann effektiver dagegen steuern und langfristig qualitativ hochwertigeren Code schreiben. Ein zentrales Konzept, das in diesem Zusammenhang oft übersehen wird, ist die kognitive Belastung.

Jeder Entwickler verfügt über eine begrenzte Kapazität im Arbeitsgedächtnis, um Informationen zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Die Theorie der kognitiven Last besagt, dass Menschen nur eine bestimmte Anzahl von Informationsstücken simultan verarbeiten können – meist etwa vier bis sechs. Wenn eine React-Komponente mehrere Zustände verwaltet, API-Aufrufe koordiniert, gleichzeitig Filter, Sortierungen und Pagination steuert, erreicht sie schnell ein kognitives Limit. Unter dieser Last werden enge Deadlines und komplizierte Anforderungen häufig zu Schnellschüssen bei der Implementierung führen, wodurch komplexe, schwer verständliche Komponenten entstehen. Diese Last führt außerdem zu einem Phänomen, das als „Neural Switching Costs“ bezeichnet wird: Das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben, wie Bugfixing, Feature-Entwicklung und UI-Rendering, kostet unser Gehirn zusätzliche Energie und Aufmerksamkeit.

Ein Entwickler, der über längere Zeiträume hinweg unter solchen Bedingungen arbeitet, trifft dementsprechend häufiger Fehler und greift lieber zu kurzfristigen, pragmatischen Lösungen anstelle von wohlüberlegten, strukturierten Refactorings. Das Resultat sind sogenannte „Messy Components“, also React-Komponenten, die zu viel Verantwortung tragen, zu viele Zustände verwalten und alles in einem Modul unterbringen. Neben der kognitiven Belastung spielen auch verschiedene psychologische Verzerrungen eine maßgebliche Rolle. Die Planungsfehler-Verzerrung, beispielsweise, bewirkt, dass Entwickler systematisch unterschätzen, wie viel Zeit eine Aufgabe benötigt. Sie nehmen sich vor, den Code sauber und modular zu gestalten, sehen sich aber abrupt mit knappen Deadlines konfrontiert und greifen zu Abkürzungen.

Dadurch werden wichtige Schritte wie das Refactoring übersprungen, was die Codequalität langfristig beeinträchtigt. Noch problematischer ist die sogenannte „Sunk Cost“ Verzerrung: Hat man einmal Arbeit in eine Lösung investiert, fällt es schwer, diese anzupassen oder komplett zu überarbeiten. Die emotionale Bindung an das Geschriebene und die Angst, bestehende Funktionalitäten zu zerstören, führen dazu, dass sogar suboptimale Codeabschnitte in Projekten verbleiben. Eine weitere psychologische Hürde ist der Komplexitätsbias. Das bedeutet, Entwickler neigen dazu, Lösungen unnötig kompliziert zu gestalten, Arten von Abstraktionen zu früh einzuführen, oder vorsorglich Funktionen zu implementieren, die unter Umständen nie benötigt werden.

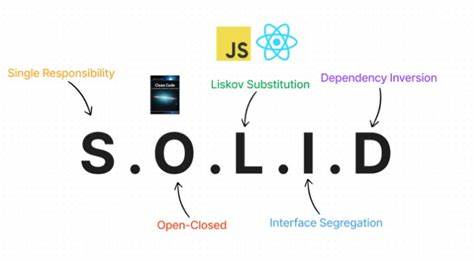

Dies treibt die Komplexität der Komponenten zusätzlich in die Höhe und schafft Strukturen, die schwer zu verstehen und zu warten sind. In vielen Fällen stammen solche Überkomplexitäten auch aus der Angst vor Unbekanntem und der Versuch, für jede Eventualität gewappnet zu sein. Wie aber kann man diesen Teufelskreis durchbrechen und dennoch schnellen Fortschritt liefern? Eine bewährte Strategie ist es, mit kleinen, überschaubaren Komponenten zu beginnen, die nur eine klar definierte Aufgabe erfüllen. Anstatt eine große Komponente mit vielen Zuständen und verschiedenen Verantwortlichkeiten zu bauen, lässt sich dieser Ansatz in React etwa durch die Verwendung sogenannter Custom Hooks und Feature-spezifischer Module umsetzen. So enthält ein Custom Hook die gesamte Logik für Datenabfragen, während die UI-Komponente sich allein auf die Darstellung konzentriert.

Dieses schrittweise Vorgehen ermöglicht es, den Code übersichtlich zu halten und neue Funktionalitäten systematisch hinzuzufügen, ohne dabei die Gesamtstruktur zu überladen. Darüber hinaus ist die Schaffung eines Umfelds psychologischer Sicherheit entscheidend. Teams sollten Zeit und Raum bekommen, um Code zu refaktorieren und Fehler offen anzusprechen, ohne Angst vor negativer Bewertung zu haben. Code Reviews müssen nicht als Kritik, sondern als Chance zur gemeinsamen Verbesserung verstanden werden. Hierbei sollten Erfolge – wie das Einführen von klaren Schnittstellen oder das Aufräumen von Altlasten – aktiv gewürdigt werden.

Solche Maßnahmen fördern ein Bewusstsein für sauberen Code und motivieren die Entwickler, kontinuierlich an der Verbesserung zu arbeiten. Praktisch hilfreich ist es, sich vor jeder Coding-Session ein paar einfache Fragen zu stellen: Was ist die minimal einfache Lösung, die funktionieren kann? Kann ich einen Teil der Aufgabe in fünf Minuten umsetzen? Werde ich oder ein Kollege in der Zukunft diesen Code leicht verstehen und erweitern können? Diese Überlegungen führen dazu, bewusster und fokussierter zu arbeiten, anstatt sich in Details zu verlieren oder überstürzt unsaubere Lösungen zu schreiben. Auch die sogenannte „Boy Scout Rule“ kann im Entwicklungsalltag nachhaltig wirken. Sie besagt, dass jeder Entwickler den Code immer leicht sauberer zurücklassen sollte, als er ihn vorgefunden hat. Dies kann durch kleine Refactorings, Entfernen unnötiger Kommentare oder Korrekturen von Inkonsistenzen geschehen.

Über die Zeit entsteht so ein sauber geordneter Codebestand, der nicht nur wartbarer ist, sondern auch das Arbeitsumfeld angenehmer gestaltet. Insgesamt zeigt sich, dass sauberes Coden weit über technische Fertigkeiten hinausgeht. Es erfordert ein tiefes Verständnis eigener psychologischer Mechanismen, Disziplin bei der Umsetzung von Best Practices und ein unterstützendes Umfeld, das Lernen und Verbesserung fördert. Wer diese Faktoren berücksichtigt, wird mit strukturierterem, leichter wartbarem React-Code belohnt, der auch unter Zeitdruck und komplexen Anforderungen Bestand hat. Nicht zuletzt sollten Entwickler sich daran erinnern, dass „clean code“ nicht Perfektion bedeutet, sondern vielmehr die konsequente Bereitschaft, immer wieder kleine Verbesserungen vorzunehmen und sich der eigenen Neigung zu Abkürzungen bewusst zu sein.

Ein paar bewusste Entscheidungen und eine positive Teamkultur können maßgeblich dazu beitragen, dass aus „messy React components“ saubere, elegante und effiziente Lösungen entstehen, die nicht nur Entwicklerherzen höher schlagen lassen, sondern auch die Nutzererfahrung deutlich verbessern.