In der modernen Mathematik spielt die präzise und nachvollziehbare Formulierung von Vermutungen und Theoremen eine immer größere Rolle. Insbesondere in Bereichen, in denen Komplexität und Umfang der mathematischen Aussagen stetig wachsen, gewinnt die maschinenlesbare Formalisierung an Bedeutung. Genau hier setzt das Projekt Google-DeepMind Formal Conjectures an. Diese Sammlung formal formulierter mathematischer Vermutungen, umgesetzt in Lean, einer interaktiven Theorembeweiser-Programmiersprache, stellt ein neues Kapitel in der Entwicklung der formalen Mathematik dar. Lean hat sich in den letzten Jahren als eine der führenden Plattformen zur Formalisierung mathematischer Beweise etabliert.

Insbesondere dank mathlib, einer umfassenden Bibliothek mathematischer Grundlagen für Lean, können große Mengen mathematischen Wissens präzise und maschinenüberprüfbar abgebildet werden. Das Projekt Formal Conjectures von Google-DeepMind geht darüber hinaus: Während mathlib vornehmlich auf bewiesene Theoreme setzt, konzentriert sich Formal Conjectures auf offen ungelöste Vermutungen oder solche, die nur in informeller Sprache bekannt sind. Diese Sammlung schließt eine wichtige Lücke in der Welt der formalen Mathematik, indem sie noch unbeweisbare Aussagen präzise darstellt. Die Motivation hinter einer solchen Sammlung ist vielfältig. Einerseits dient sie als wertvoller Benchmark für automatisierte Theorembeweiser und Formalisierungstools.

Indem nur die Aussagen der Vermutungen ohne Beweise formalisiert werden, können Algorithmen herausgefordert werden, Beweise selbst zu finden oder zumindest Schritte in der Beweisführung zu automatisieren. Dies fördert die Entwicklung effizienterer, intelligenterer Systeme für maschinelles Beweisen und formale Verifikation. Des Weiteren sorgt die Formalisierung dafür, dass die Bedeutung der mathematischen Vermutungen klarer wird. In der informellen Mathematik können wichtige Nuancen und Definitionen einer Aussage verloren gehen oder unterschiedlich interpretiert werden. Die präzise codierte Form in Lean beseitigt solche Ambiguitäten und bringt Klarheit in Begriffsbestimmungen, was Forschung und Lehre gleichermaßen zugutekommt.

Ein weiterer Vorteil des Projektes ist seine Funktion als Impulsgeber für die Weiterentwicklung von mathlib selbst. Viele Vermutungen erfordern neue oder anders gestaltete Definitionen, auf dessen Grundlage sie formalisiert werden können. Damit entstehen nicht nur formalisierte Problemstellungen, sondern auch nützliche Erweiterungen mathematischer Bibliotheken, die der gesamten Lean-Community zugutekommen. Doch die Herausforderung einer formalen Darstellung ohne Beweise ist nicht zu unterschätzen. Die Gefahr von Fehldarstellungen oder ungenauen Formalisierungen besteht.

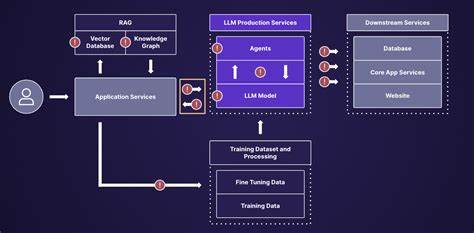

Um dem entgegenzuwirken, setzt das Projekt auf sorgfältige menschliche Überprüfungen und plant den Einsatz von Technologien wie AlphaProof, die automatisch potenzielle Fehler in der Formalisierung erkennen und vorschlagen können. Diese kollaborative Vorgehensweise zwischen Mensch und Maschine steigert die Qualität des Repositoriums und sorgt für eine solide Basis. Interessierte Mathematiker, Computerwissenschaftler und Entwickler sind ausdrücklich eingeladen, zum Projekt beizutragen. Die Vielfalt der Quellen für Vermutungen ist breit gefächert – von klassischen mathematischen Lehrbüchern über aktuelle Forschungsartikel bis hin zu Diskussionsplattformen wie MathOverflow. Auch ungelöste und gelöste Varianten von Problemen aus renommierten Sammlungen wie den Erdős-Problemen oder dem Schottischen Buch sind willkommen.

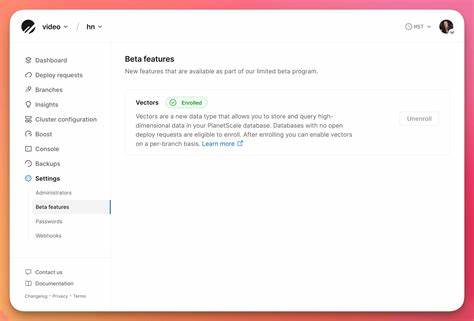

Die Einbindung kurzer, erläuternder Beweise für gelöste Teilfragen oder beispielhafte Gegenbeispiele verstärkt zusätzlich die Aussagekraft der Formalisierungen. Das Mitwirken erfolgt durch das Eröffnen von Issues mit detaillierten Angaben zur jeweiligen Vermutung, dem Verfassen der formalen Aussagen in Lean sowie dem Einhalten einer klar definierten Struktur und Richtlinien. Dazu gehört die Angabe von Kategorien, die das Niveau und den Charakter der Problematik beschreiben – seien es offene Forschungsfragen, gelöste Probleme oder pädagogisch relevante Aufgaben. Begleitend erfolgt die Zuordnung zu Fachgebieten anhand des AMS MSC-Klassifikationsschemas, was sowohl Übersicht als auch gezielte Suche erleichtert. Technisch basiert das Projekt auf Lean 4 und wird mittels sogenannter lake-Tools verwaltet, die den Build-Prozess, Abhängigkeiten und Umgebungen steuern.

Für Neueinsteiger steht zudem eine Integration in Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio Code bereit, um den Einstieg in die Formalisierung zu erleichtern. Die Struktur des Repositories orientiert sich an der Herkunft der Probleme. Spezielle Verzeichnisse kapseln Hilfstools oder vorbereitete Bibliotheken ein, um die Formalisierung von Problemen unabhängig von der Veröffentlichungsfrequenz von mathlib zu ermöglichen. So bleibt das Projekt agil und anpassbar an neue Anforderungen und Technologien. Ein besonders innovatives Feature ist der sogenannte answer-Mechanismus.

Manche Vermutungen fragen nicht nur danach, ob eine Aussage wahr ist, sondern verlangen die Bestimmung eines konkreten Wertes oder Parameters. Durch das Einfügen von placeholders wie answer(sorry) kann die Aussage eine modulierbare Antwort enthalten, die später durch konkrete Beweise oder Gegenbeispiele ersetzt wird. Dies ermöglicht eine dynamische und flexible Modellierung verschiedener Fragestellungen. Die Qualität und Einheitlichkeit der Beiträge wird durch definierte Stilrichtlinien sichergestellt. Jede Vermutung erhält ihren eigenen Dateipfad, Quellenangaben sind Pflicht, und die Verwendung von eigenen Definitionshilfen ist erwünscht, sofern diese zur Klärung beitragen.

Zudem müssen die formalen Aussagen kompilierbar und mit klaren AMS-Angaben versehen sein. Die Lizenzierung des gesamten Projektes gewährleistet freie Nutzung unter Apache 2.0 sowie Creative Commons, wobei auch Quellennachweise für Drittinhalte transparent dokumentiert werden. Formal Conjectures steht repräsentativ für die Zukunft der Mathematik, in der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Die Sammlung öffnet neue Wege für die mathematische Forschung, fördert die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit komplexer Probleme und treibt die Automatisierung von Beweisverfahren voran.

Gleichzeitig unterstützt sie die wachsende Community von Lean-Nutzern mit hochwertigen, aktuellen Szenarien zur Anwendung und Weiterentwicklung ihres Handwerkszeuges. Die Möglichkeiten für zukünftige Anwendungen sind enorm. Automatisierte Beweisassistenten könnten basierend auf dieser Sammlung lernen, neue mathematische Sätze zu beweisen. Forscher erhalten Klarheit bei komplexen Fragestellungen. Lehrende verfügen über präzise, nachvollziehbare Beispiele.

Und letztlich fördert Formal Conjectures das tiefe Verständnis dafür, wie formale Sprachen und Logik genutzt werden können, um Mathematik auf höchstem Niveau zugänglich und verifizierbar zu machen. Insgesamt stellt das Google-DeepMind Formal Conjectures Projekt einen bedeutenden Meilenstein in der Formalisierung mathematischen Wissens dar, der weit über reine Sammlung hinausgeht. Es ist ein lebendiges, wachsendes Ökosystem, das Mathematik, Informatik und künstliche Intelligenz vereint und die Zukunft formaler Beweisführung maßgeblich prägt.