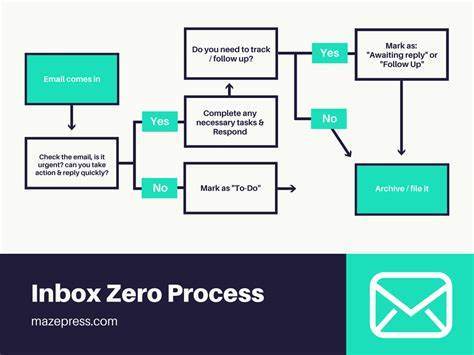

Im digitalen Zeitalter entstehen immer öfter komplexe Softwareanwendungen, die ein sorgfältiges Monitoring erfordern, um eine reibungslose Nutzung sicherzustellen. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist das Fehlertracking – die systematische Erfassung, Analyse und Behebung von Programmfehlern. In vielen Unternehmen führt jedoch ein überquellendes Error-Tracking-Instrument zu mentaler Überlastung und ineffizienten Prozessen. Genau hier setzt das Konzept Inbox Zero für Fehlertracking an – inspiriert von der bekannten Methode Inbox Zero aus dem E-Mail-Management. Inbox Zero bedeutet ursprünglich, dass der eigene Posteingang nicht zu einem Sammelbecken unbearbeiteter Nachrichten verkommt, sondern kontinuierlich geleert wird, indem jede Nachricht entweder bearbeitet, archiviert oder gelöscht wird.

Überträgt man diese Philosophie auf das Fehlertracking, entsteht ein Ansatz, bei dem keine ungeklärten oder unbearbeiteten Fehler verbleiben. Alle neuen Fehler werden gezielt untersucht, analysiert, behoben oder gegebenenfalls als irrelevant markiert oder stummgeschaltet. Das Ziel ist ein aufgeräumtes Fehlerkonto – nicht weil fehlerfreie Software existiert, sondern weil jede Problematik schnell einer klaren Entscheidung zugeführt wird. Dieses Prinzip hilft, den mentalen Ballast zu reduzieren, der entsteht, wenn Fehler unbearbeitet liegen bleiben. Entwicklerteams müssen sich dann nicht ständig Sorgen machen, ob sie einen wichtigen Fehler übersehen haben oder nicht.

Die Routine, das Error-Tracking regelmäßig auf Null zu setzen, ermöglicht eine klarere Fokussierung auf aktuell relevante Probleme, ohne sich im Chaos alter oder unbedeutender Fehler zu verlieren. Ein weiterer Vorteil von Inbox Zero im Fehlertracking ist, dass es das Gefühl von Produktivität und Kontrolle fördert. Anstatt in einem Meer von nicht analysierten Fehlern unterzugehen, öffnet der Entwickler die Tracking-Software und sieht lediglich die Fehler, die wirklich Aufmerksamkeit erfordern. Diese Übersichtlichkeit ermöglicht es, zeitnah Maßnahmen zu ergreifen, ohne sich vor der großen Menge an offenstehenden Problemen zu fürchten oder diese gar zu ignorieren. Man entscheidet bewusst, welche Fehler tatsächlich relevant sind und welche keine Priorität haben.

Wichtig bei dieser Methode ist allerdings, dass es nicht darum geht, die Fehler ständig und hektisch zu checken, sondern mit einer festgelegten Regelmäßigkeit – etwa einmal täglich oder wöchentlich – effektiv zu arbeiten. So bleibt der Überblick erhalten, und das Fehlermanagement wird Teil des strukturierten Arbeitsprozesses, anstatt ein Stressfaktor zu sein. Ein häufiges Problem bei herkömmlichen Fehlertracking-Systemen ist, dass sie nicht zwischen der Schwere und der Häufigkeit eines Fehlers unterscheiden. Nicht jeder Fehler, der oft auftritt, ist kritischer als ein einmaliger, aber schwerwiegender Fehler. So kann ein Timeout-Fehler, der hunderte Male auftritt, weniger Schaden anrichten als ein einziger Fehler, der eine wichtige Kundenfunktion wie die Zahlungsabwicklung lahmlegt.

Inbox Zero fördert daher die individuelle Betrachtung jedes Fehlers und verlangt vom Team, jeden einzelnen Fehler genau anzusehen, anstatt sich ausschließlich auf statistische Daten oder Charts zu verlassen. Die frühzeitige Erkennung und Bearbeitung von Fehlern ist essenziell, um Folgeschäden zu vermeiden. Ähnlich wie bei fehlgeschlagenen Tests im Continuous Integration (CI)-Prozess signalisiert ein Fehler in der Produktivumgebung, dass etwas nicht mehr wie erwartet funktioniert. Das sollte nicht ignoriert werden, da sich Fehler sonst über verschiedene Funktionalitäten ausbreiten und die Stabilität der gesamten Anwendung gefährden können. Inbox Zero für Fehlertracking hilft, diese Signale schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.

Der Zustand, in dem das Error-Tracking vollständig aufgeräumt ist und keine unerledigten Fehler mehr vorliegen, erzeugt beim Entwicklungsteam ein positives Gefühl. Es fördert die Arbeit mit Intention statt reaktivem Fehlermanagement. Statt ständig Feuerwehr zu spielen, kann das Team aktiv an Verbesserungen arbeiten und ist nicht mehr von unübersichtlichen Fehlerbergen blockiert. Dieses Gefühl von Ordnung und Kontrolle steigert die Motivation und trägt zu einer besseren Arbeitsatmosphäre bei. Allerdings ist Inbox Zero im Fehlertracking nicht in allen Situationen sinnvoll.

In besonders fehlerintensiven Umgebungen, etwa stark frontendlastigen Anwendungen, können zahlreiche Fehler auftreten, die nicht aus dem eigenen Code stammen – beispielsweise Fehler durch Browsererweiterungen oder beschädigte lokale Datenspeicherungen. Solche Fehler sind schwer oder gar nicht zu beheben und sorgen für hohen Lärmpegel im Tracking-System, der zu sogenanntem Busywork führt. Hier sollten Teams besser Filterregeln oder alternative Strategien nutzen, um sich nicht in unwichtigen Fehlern zu verzetteln. Ebenso kann das Inbox Zero-Konzept bei Anwendungen, die nur selten oder wenig genutzt werden, kontraproduktiv sein. Wenn das System eine interne Ressource ist, die nur sporadisch verwendet wird, kann es unnötigen Aufwand verursachen, jeden kleinsten Fehler aufzulisten und zu bearbeiten.

Priorität hat hier eher die Effektivität im Umgang mit wirklich geschäftskritischen Fehlern. Auch bei Fehlern, die durch externe Systeme verursacht werden, liegt es nicht immer in der eigenen Verantwortung, diese vollständig zu beheben. Manchmal besteht die Aufgabe lediglich darin, den Fehler sauber zu handhaben und gegebenenfalls den externen Dienstleister zu informieren. Das ständige Verfolgen solcher Fehler im eigenen Fehlertracking führt oft nur zu Frustration und ineffizientem Arbeiten. Die Umsetzung von Inbox Zero für Fehlertracking erfordert geeignete Tools.

Neben einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche sind klare Optionen zur Fehlerbehandlung, wie etwa das Lösen, Ignorieren oder Stummschalten von Fehlern, essenziell. Viele Fehlertracking-Lösungen sind heute auf die Bewältigung großer Mengen von Fehlermeldungen ausgelegt und haben Unternehmensfunktionen wie Priorisierung, Filter und Metriken, die teils die Transparenz beeinträchtigen. Für Inbox Zero ist es notwendig, dass das Tool die aktuelle Fehlerliste so darstellt, dass diese vollständig und ohne versteckte Filter einsehbar ist – nur so lässt sich ein echtes „Null“ erzielen, statt nur einen scheinbaren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Inbox Zero für Fehlertracking eine effektive Methode ist, um den Überblick über Softwarefehler zu behalten und die Belastung für das Entwicklungsteam zu reduzieren. Es bringt Ordnung ins Chaos, vermeidet die Ansammlung unbehandelter Probleme und fördert ein produktives, fokussiertes Arbeiten.

Besonders in kritischen und nutzerorientierten Anwendungen zahlt sich diese Disziplin aus, da sie dafür sorgt, dass echte Fehler schnell erkannt und behoben werden, bevor sie größeren Schaden anrichten können. Letztendlich handelt es sich um ein Konzept, das sich flexibel an unterschiedliche Team- und Projektbedürfnisse anpassen lässt. Während in manchen Projekten das strikte Erreichen von Inbox Zero angebracht und machbar ist, sollten andere Teams priorisieren, welche Fehler wirklich die Aufmerksamkeit benötigen, um effizient zu bleiben. Die Wahl der richtigen Tools und die Entwicklung eines passenden Rhythms sind entscheidend, damit Inbox Zero mehr als nur ein idealistisches Ziel bleibt und tatsächlich die Softwarequalität verbessert sowie für ein besseres Arbeitsgefühl sorgt.