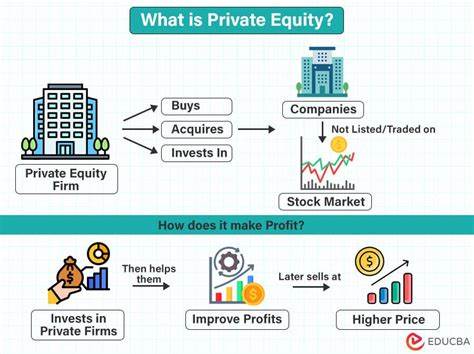

Elite Hochschulen in den Vereinigten Staaten wie Harvard, Princeton und Yale haben traditionell große Teile ihrer Milliarden schweren Stiftungsfonds in Private-Equity-Fonds investiert. Diese Investitionen gelten als attraktiv, weil sie oft höhere Renditen als traditionelle Anlagesegmente bieten und dadurch zur langfristigen Sicherung der finanziellen Unabhängigkeit der Hochschulen beitragen. Doch aktuell zeichnet sich ein Wendepunkt ab: Immer mehr dieser namhaften Universitäten verlassen den Private-Equity-Markt in einem Ausmaß, das in den letzten zehn Jahren nicht zu beobachten war. Die Gründe für diesen Rückzug sind vielfältig und komplex. Ein zentraler Faktor sind die deutlich längeren Kapitalbindungszeiten, die Private-Equity-Firmen derzeit verzeichnen.

Während in der Vergangenheit Ausstiege und Ausschüttungen an die Investoren relativ planbar und innerhalb überschaubarer Zeiträume erfolgten, dauert es heute deutlich länger, bis das investierte Kapital zurückfließt. Diese Entwicklungen erschweren erheblich die Liquiditätsplanung der Hochschulen, die auf regelmäßige und verlässliche Erträge angewiesen sind, um Stipendien, Forschung und Infrastruktur zu finanzieren. Auf der makroökonomischen Ebene spielt die gestiegene Zinssituation eine herausragende Rolle. Hohe Zinsen verteuern die Fremdfinanzierung für Übernahmen, die Kernstrategie vieler Private-Equity-Deals. Die Folge ist eine reduzierte Anzahl von Fusionen und Übernahmen, was wiederum den Verkaufsdruck auf bestehende Private-Equity-Beteiligungen erhöht.

Die langersehnte Belebung des M&A-Marktes, die Private-Equity-Fonds früher zu verlässlichen Ausstiegen und Ausschüttungen verhalf, bleibt unter den aktuellen Bedingungen aus. Die eingeschränkte Transaktionsaktivität verlangsamt somit maßgeblich die Möglichkeiten für Private-Equity-Manager, Kapital an ihre Investoren zurückzugeben. Politische Einflüsse spielen ebenfalls eine maßgebliche Rolle bei der Flucht vieler Elite-Stiftungen aus Private Equity. Insbesondere die Drohungen vonseiten der US-Regierung, darunter auch von Ex-Präsident Donald Trump, der den Elite-Universitäten wie Harvard und Princeton den Entzug von Bundesmitteln androhte, erhöhen den Druck auf die jeweiligen Finanzstrategien der Hochschulen. Diese Unsicherheit gegenüber staatlichen Zuwendungen bringt die Verantwortlichen dazu, liquide Mittel und Flexibilität bei ihren Anlagen zu priorisieren und riskantere sowie länger gebundene Kapitalanlagen zu hinterfragen.

Vor diesem Hintergrund erwägen viele Universitäten und ihre Stiftungsräte nun den Verkauf ihrer Beteiligungen an Private-Equity-Fonds. Was früher als letzte Alternative galt, nämlich den sogenannten „Secondary Market“ zu nutzen, um private Kapitalanteile zu verkaufen, gewinnt an Bedeutung. Die Verkäufe auf dem Sekundärmarkt ermöglichen es Investoren, auch vor dem geplanten Laufzeitende aus Fonds auszusteigen und ihre Mittel zu liquidieren. Zwar gehen mit diesen Verkäufen oft Abschläge einher, doch für viele Hochschulen ist die schnellere Verfügbarkeit von Kapital inzwischen wichtiger als eine potenziell höhere Rendite auf längere Sicht. Der Wandel von institutionellen Anlegern hin zu einem vorsichtigeren Umgang mit Private Equity wird auch von den Marktteilnehmern selbst aufmerksam verfolgt.

Private-Equity-Manager sehen sich unter erhöhtem Erwartungsdruck, nicht nur ihre Fonds schneller abzuschließen, sondern auch ihre Investor Relations zu intensivieren und mehr Transparenz zu schaffen. Gleichzeitig suchen sie innovative Wege, um ihren Kunden attraktive Renditen trotz widriger Umstände bieten zu können, etwa durch fokussierte Investitionen in wachstumsstarke Branchen oder spezialisierte Venture-Capital-Ansätze. Auch die Debatte um ethische und nachhaltige Geldanlagen beeinflusst zunehmend die Ausrichtung von Stiftungsfonds. Viele Elite Hochschulen rücken ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) in den Fokus und hinterfragen ihr Engagement in Unternehmen oder Branchen, die möglicherweise nicht den neuen gesellschaftlichen Standards entsprechen. Private Equity, das häufig in kontroversen Industrien aktiv ist, wird dahingehend kritisch betrachtet, was die Entscheidung zum Teil beschleunigt.

Auf der Suche nach alternativen Kapitalanlagen setzen viele Universities daher verstärkt auf liquideren und transparenten Assetklassen. Staatsanleihen, börsennotierte Aktien und festverzinsliche Wertpapiere bieten zwar oft geringere Renditen, sorgen jedoch für mehr Planungssicherheit und regelmäßige Ausschüttungen. Daneben gewinnen Themen wie Impact Investing und nachhaltige Infrastrukturprojekte an Bedeutung, die sowohl finanzielle Stabilität als auch gesellschaftlichen Nutzen versprechen. Die aktuellen Entwicklungen signalisieren einen grundlegenden Wandel in der Anlagestrategie großer Universitätsstiftungen. Die Ära der stark gewichteten Private-Equity-Beteiligungen steht vor einer Neubewertung, während die Anforderungen an Flexibilität, Liquidität und Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen.

Diese Trends könnten weitreichende Auswirkungen auf die Vermögensverwaltung in den kommenden Jahren haben und die Struktur der Kapitalmärkte verändern. Unter dem Strich bleibt der Umgang mit Private Equity ein Balanceakt zwischen dem Streben nach überdurchschnittlichen Renditen und der Verantwortung, finanzielle Stabilität für zukünftige Generationen sicherzustellen. Elite Hochschulen führen diese Debatte deutlich an, und ihr aktueller Rückzug aus dem Private-Equity-Markt zeigt, wie stark sich institutionelle Investoren an veränderte Rahmenbedingungen und Erwartungen anpassen müssen. Die Finanzwelt beobachtet gespannt, wie sich dieser Trend weiterentwickelt und welche neuen Modelle der Kapitalanlage sich als erfolgreich erweisen werden.