Die Geburt eines Kindes war historisch stets ein Symbol für Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft. Trotz wirtschaftlicher Krisen, Kriege und sozialer Unsicherheiten entschieden sich Menschen in der Vergangenheit oft bewusst für Nachwuchs. Doch in den letzten Jahrzehnten erleben wir in vielen wohlhabenden und stabilen Gesellschaften einen dramatischen Geburtenrückgang. Dieses Phänomen stellt nicht nur Demografen, sondern auch Politiker und Ökonomen vor große Rätsel. Die bisherigen Erklärungsansätze wie steigende Lebenskosten, Veränderungen in der Geschlechterrolle oder Umweltängste greifen oft zu kurz und können die Dimension des Problems nicht vollständig erfassen.

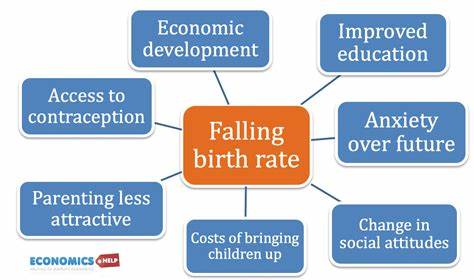

Eine vielversprechende neue Theorie versucht, diesen Trend durch das Konzept der „temporal inflation“ zu erklären – ein Begriff, der den Wertverlust der Zukunft beschreibt. So wie bei einer klassischen Inflation der Wert von Geld stetig abnimmt und Menschen sich zunehmend auf den kurzfristigen Konsum fokussieren, verliert auch die Zukunft in der Wahrnehmung vieler Menschen an Bedeutung. Dadurch entsteht eine tiefe Unsicherheit und ein Vertrauensverlust in die Stabilität und Planbarkeit der kommenden Jahrzehnte. Wesentliche Lebensentscheidungen wie die Familiengründung verlangen Vertrauen und die Überzeugung, dass das langfristige Engagement eine sinnvolle Investition darstellt. Wenn jedoch das Bild der Zukunft unklar, unsicher oder gar bedrohlich erscheint, wird die Bereitschaft, Kinder zu bekommen, dramatisch verringert.

Diese Perspektive richtet den Blick nicht nur auf wirtschaftliche Herausforderungen, sondern auf ein existenzielles kulturelles Problem, das Gesellschaften weltweit betrifft. Diese theoretische Sichtweise wird durch Beobachtungen untermauert, die historische Ereignisse in Frage stellen. Während die Weltkriege und wirtschaftlichen Weltkrisen früher oft zu einem Anstieg der Geburtenraten führten, erleben wir heute in friedlichen, technologisch fortgeschrittenen und wohlhabenden Ländern einen beispiellosen Einbruch. Dies legt nahe, dass es nicht die äußeren Umstände per se sind, sondern vor allem der subjektive Umgang mit der Zukunft und deren Unsicherheiten. Die Konsequenzen eines solchen Zukunftsverdachts sind vielschichtig.

Einerseits führt er zu einem Rückzug aus langfristigen Verpflichtungen und damit zu einem allgemeinen Gefühl von Instabilität. Andererseits erschwert dieser Zustand die politische und gesellschaftliche Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Wenn Geburten sinken, wachsen die Herausforderungen für Rentensysteme, Arbeitsmärkte und soziale Infrastrukturen. Der demografische Wandel kann somit eine Spirale aus Unsicherheit und Abstieg in Gang setzen, die nur schwer umkehrbar ist. Neben wirtschaftlichen Faktoren spielen kulturelle und technologische Entwicklungen eine zentrale Rolle.

Die heutige Gesellschaft ist geprägt von enormem Wandel, rascher Digitalisierung und immer kürzeren Innovationszyklen, die den Alltag beschleunigen und Planbarkeit erschweren. Ebenso wächst die Informationsflut, die oftmals Angst und Orientierungslosigkeit hervorruft. Das Gefühl, in einer Welt zu leben, deren Regeln sich ständig und abrupt verändern, untergräbt das Vertrauen in Kontinuität. Zudem verändert sich die gesellschaftliche Erwartungshaltung. Kinder zu bekommen wird immer mehr als eine bewusste Entscheidung interpretiert, deren Risiken sorgfältig abgewogen werden müssen.

Der finanzielle Aufwand, der Zeitaufwand und die damit verbundenen Unsicherheiten sind für viele ein großer Hemmschuh. Doch der Kern der Herausforderung liegt eben nicht nur im Materiellen, sondern in der fehlenden Sicherheit, dass die Welt von morgen lebenswert und verlässlich sein wird. Politische Maßnahmen, die allein auf finanzielle Anreize setzen, zeigen nur begrenzte Wirkung. Länder wie Südkorea oder Singapur investieren Milliarden in Förderprogramme für Familien, doch die Geburtenraten fallen weiterhin. Das bestätigt die Vermutung, dass das Problem tiefer liegt: Es bedarf einer Rückgewinnung von Zukunftsvertrauen – einer kulturellen und gesellschaftlichen Neuorientierung, die Planungssicherheit, soziale Stabilität und nachhaltige Entwicklungen in den Mittelpunkt stellt.

Ein weiterer Aspekt ist die Art und Weise, wie Gesellschaften heute funktionieren. Kurzatmige Wirtschaftslogiken, die auf kurzfristige Gewinne statt auf langfristige Werte setzen, fördern eine Mentalität der ständigen Anpassung und des Überlebenskampfes. Dies steht im Gegensatz zur langfristigen Verantwortung, die eine Elternschaft erfordert. Die Herausforderung besteht darin, diesen Gegensatz zu überwinden und Strukturen zu schaffen, die eine nachhaltige Lebensplanung ermöglichen. Die Lösung erfordert ein gesamtheitliches Umdenken.

Es gilt, wieder Gemeinschaften zu stärken und soziale Netze auszubauen, die Halt geben. Wohnraum muss bezahlbar und stabil werden, Arbeitswelten verlässlich und familienfreundlich. Auch der Umgang mit Klimaangst, technologischen Umbrüchen und kultureller Vielfalt muss so gestaltet werden, dass er nicht lähmt, sondern Zuversicht gibt. Darüber hinaus sollte die Gesellschaft lernen, den Wert der Zukunft wieder höher zu schätzen. Maßnahmen, die langfristiges Planen und nachhaltiges Handeln belohnen, könnten helfen, das Vertrauen in die Zukunft wiederherzustellen.

Gleichzeitig braucht es eine Kultur, die den Blick über das Jetzt hinaus fördert und das Bewusstsein für die eigene Verantwortung gegenüber kommenden Generationen stärkt. Die Herausforderungen sind groß, doch das Thema Geburtenrückgang ist ein zentrales Signal für den Zustand unserer Gesellschaft. Es verweist auf eine grundlegende Krise des Vertrauens und auf die Notwendigkeit, Zukunft als wertvollen und gestaltbaren Raum zurückzuerobern. Nur so kann ein nachhaltiges Demografie- und Gesellschaftsmodell entstehen, das Menschen ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und Familien zu gründen. Angesichts der Bedeutung von Kindern für soziale und wirtschaftliche Stabilität, aber auch für das menschliche Zusammenleben, ist es entscheidend, die Ursachen dieser neuen Entwicklung gründlich zu verstehen.

Die Theorie der temporal inflation bietet dabei einen wertvollen Rahmen, um über den Tellerrand der reinen Wirtschaftlichkeit hinauszuschauen und tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen zu erkennen. Insgesamt zeigt sich, dass der demografische Wandel nicht nur eine statistische Erscheinung ist, sondern ein kulturelles und psychologisches Phänomen, das reflektiert werden muss. Die Zukunftsgestaltung wird daher zur Schlüsselaufgabe der nächsten Jahre – gesellschaftlich, politisch und individuell. Die Frage, ob die Menschen wieder Vertrauen in das Morgen entwickeln können, entscheidet letztlich über die Entwicklung ganzer Gesellschaften und die Zukunftsfähigkeit unserer Welt.