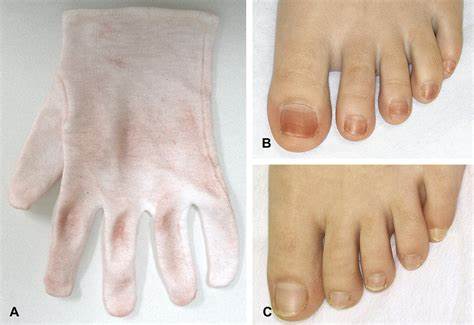

Chromhidrose ist eine ungewöhnliche und seltene Hauterkrankung, bei der die Schweißdrüsen farbigen Schweiß produzieren. Dieses Phänomen führt dazu, dass sich auf der Haut farbige Flecken oder Ablagerungen zeigen, die je nach Ausprägung verschiedenste Farbtöne wie Rot, Blau, Grün oder sogar Schwarz annehmen können. Obwohl Chromhidrose weltweit dokumentiert wurde, sind die Fälle so selten, dass nur wenig bekannt ist und medizinisches Fachpersonal oft vor einer diagnostischen und therapeutischen Herausforderung steht. Trotz der Seltenheit gewinnt die Erkrankung im dermatologischen Bereich zunehmend an Aufmerksamkeit, da sie Betroffene emotional stark belasten kann und gleichzeitig interessante Einblicke in die Funktion der Haut und ihrer Drüsen liefert. Die farbige Schweißabsonderung entsteht hauptsächlich durch Ablagerungen bestimmter Pigmente in den Schweißdrüsen.

Hierbei handelt es sich vor allem um das Lipofuszin, ein körpereigenes Pigment, das üblicherweise als Alters- oder Abfallprodukt in den Zellen vorkommt. Im Fall der Chromhidrose sammelt sich Lipofuszin ungewöhnlich in beziehungsweise um die apokrinen Schweißdrüsen an, die vornehmlich in bestimmten Hautregionen wie Gesicht, Achselhöhlen, und Brustbereich zu finden sind. Die Stimulation dieser Drüsen kann bei Chromhidrose zur Freisetzung von farbigem Schweiß führen, der unbehandelt auf der Haut sichtbare farbige Flecken hinterlässt. Apokrine Schweißdrüsen sind dabei die Hauptakteure bei der Entstehung von Chromhidrose. Sie unterscheiden sich grundlegend von den häufigeren ekkrinen Schweißdrüsen, welche die reguläre, farblose Schweißproduktion des Körpers steuern.

Apokrine Drüsen produzieren einen dickeren, geruchlich intensiveren Schweiß und sind vor allem in hormonell beeinflussbaren Regionen lokalisiert. In seltenen Fällen kann Chromhidrose auch von den ekkrinen Drüsen ausgehen, jedoch ist dies zumeist assoziiert mit der Einnahme bestimmter Medikamente oder dem Kontakt mit Farbstoffen. Diese Unterscheidung ist für die medizinische Diagnose wichtig, da die Ursachen und Behandlungsmethoden unterschiedlich sein können. Die Bandbreite der wahrgenommenen Farben bei Chromhidrose ist beeindruckend. Fälle von rotem, blauem, grünem, gelbem, rosa oder sogar schwarzem Schweiß wurden in medizinischen Berichten verzeichnet.

Die Farbe des Schweißes wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zum einen spielt die Zusammensetzung der Flüssigkeit selbst eine Rolle, vor allem aber die Anwesenheit von bestimmten Bakterien, die sogenannte chromogene Pigmente produzieren. Corynebakterien sind hierfür am häufigsten verantwortlich. Diese Mikroorganismen siedeln sich auf der Haut an und können die ausgepumpten Sekrete verfärben oder verändern. Dennoch ist die genaue Rolle dieser Bakterien bei der Chromhidrose noch Gegenstand laufender Forschung.

Neben der optischen Auffälligkeit verursacht Chromhidrose in der Regel keine Schmerzen oder physische Beschwerden. Dennoch haben Betroffene oft ein starkes psychisches Leidenspotenzial, denn farbige Flecken in gut sichtbaren Regionen können Scham, soziale Isolation oder Angst vor Stigmatisierung hervorrufen. In der Öffentlichkeit bemerken viele die ungewöhnlichen Farbveränderungen der Haut und Schweißabsonderungen, die häufig falsch interpretiert werden — teilweise als Hinweis auf mangelnde Hygiene oder seltene Krankheiten. Daher ist eine frühzeitige Diagnose und adäquate Aufklärung von entscheidender Bedeutung, um Ängste zu mindern und geeignete therapeutische Wege zu finden. Die Diagnose der Chromhidrose basiert zunächst auf der genauen Anamnese und einer klinischen Untersuchung.

Dermatologen achten auf die Lokalisation der farbigen Flecken und deren Zusammenhang mit dem Schwitzen. In einigen Fällen kann die Untersuchung der Schweißdrüsenstrukturen mittels einer Biopsie notwendig sein, um die Ablagerungen des Pigments Lipofuszin eindeutig nachzuweisen. Zusätzlich werden mikrobiologische Tests durchgeführt, um das Vorhandensein von chromogenen Bakterien zu prüfen und so eventuelle Infektionsquellen auszuschließen oder zu bestätigen. Was die Behandlung betrifft, stehen nur begrenzt effektive Optionen zur Verfügung, da Chromhidrose eine seltene Erkrankung ist und die Ursprünge nicht vollständig geklärt sind. Eine häufig angewandte Methode ist die Anwendung von Capsaicin-Cremes, die aus dem Wirkstoff der Chilischote bestehen.

Capsaicin reduziert die Aktivität der Schweißdrüsen, indem es bestimmte Nervenfasern blockiert, die die Schweißproduktion steuern. Dies kann vor allem bei apokriner Chromhidrose zu einer merklichen Minderung der farbigen Schweißabsonderung führen. Allerdings muss die Creme regelmäßig angewendet werden, und Nebenwirkungen wie Hautirritationen können auftreten. Eine weitere wirksame Behandlungsmöglichkeit bietet die Injektion von Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox. Dieses neurotoxische Protein unterbindet die Nervenimpulse, die zur Aktivierung der Schweißdrüsen führen.

Botox-Injektionen können so die Schweißproduktion in den betroffenen Regionen deutlich reduzieren und damit auch die farbige Schweißbildung verringern oder verhindern. Der Effekt hält meist mehrere Monate an, nach denen die Behandlung wiederholt werden muss. Dank dieser Therapie konnten viele Patienten eine deutliche Verbesserung ihres Hautbildes und ihrer Lebensqualität erfahren. In seltenen Fällen, vor allem bei Chromhidrose der ekkrinen Schweißdrüsen, kann die Ursache die Aufnahme bestimmter Farbstoffe oder Medikamente sein. Hier gilt es, die auslösenden Substanzen zu identifizieren und nach Möglichkeit zu vermeiden oder zu ersetzen.

Die Rückbildung der Symptome erfolgt dann meist nach Absetzen der entsprechenden Medikamente oder der Vermeidung von Farbstoffen. Eine dermatologische Begleitung ist auch hier wesentlich, um das Fortschreiten der farbigen Schweißsekretion zu kontrollieren. Da Chromhidrose vom optischen Eindruck stark geprägt ist, spielen auch Hygiene und Hautpflege eine wesentliche Rolle. Dennoch handelt es sich nicht um eine Folge mangelnder Reinlichkeit, sondern um eine organisch bedingte Erkrankung der Schweißdrüsen. Regelmäßiges Waschen mit milden Reinigungsmitteln und eventuell antibakteriellen Lotionen kann helfen, das Bakterienwachstum auf der Haut zu begrenzen.

Dadurch lässt sich die Intensität der Pigmentierung in manchen Fällen mildern. Gleichzeitig sollte man auf aggressive oder stark entfettende Produkte verzichten, um Hautirritationen zu vermeiden. Die psychische Komponente von Chromhidrose ist nicht zu unterschätzen. Betroffene berichten häufig von Verlegenheit, sozialer Zurückgezogenheit und emotionalem Stress. Der Umgang mit den sichtbaren farbigen Schweißflecken erfordert ein hohes Maß an Selbstakzeptanz und Unterstützung.

Dermatologen empfehlen oftmals ergänzend zur medizinischen Behandlung auch psychologische Beratung oder Selbsthilfegruppen, um den Betroffenen zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern und Ängsten entgegenzuwirken. Insgesamt bleibt die Chromhidrose eine faszinierende wie auch herausfordernde Erkrankung im Bereich der Dermatologie. Die Kombination aus biologischen, mikrobiologischen und psychologischen Faktoren macht sie zu einem komplexen Krankheitsbild. Die Forschung ist weiterhin aktiv und versucht, besser zu verstehen, welche Mechanismen zur Pigmentablagerung und farbigen Schweißproduktion führen und wie man diese am besten verhindern oder behandeln kann. Mit fortschreitenden medizinischen Kenntnissen dürften in Zukunft noch gezieltere Therapien entwickelt werden, die die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig verbessern können.

Für jeden, der ungewöhnliche farbige Schweißflecken entdeckt, ist es ratsam, einen Dermatologen aufzusuchen, um eine präzise Diagnose zu erhalten und sich über mögliche Behandlungsmethoden zu informieren. Auch wenn Chromhidrose selten ist und viele Fragen offenbleiben, müssen die Betroffenen nicht alleine mit ihrem Problem umgehen. Moderne Therapiemöglichkeiten und kompetente Fachärzte ermöglichen heute eine gute Versorgung und gezielte Unterstützung. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der medizinischen Gemeinschaft für diese außergewöhnliche Erkrankung trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen und Betroffene besser in ihrem Alltag zu begleiten.