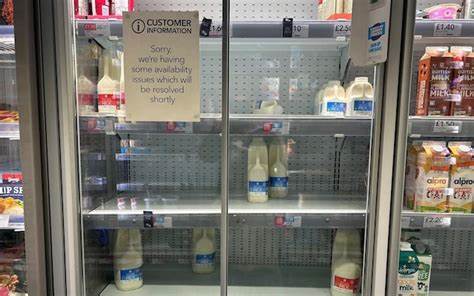

In einer Zeit, in der technologische Abhängigkeiten immer weiter zunehmen, machen Cyberangriffe nicht nur Schlagzeilen, sondern treten zunehmend als reale Bedrohung für unsere grundlegende Infrastruktur in Erscheinung. Jüngst wurde dies eindrücklich durch einen großen Angriff auf die Versorgungssysteme des britischen Lebensmittelhändlers Co-op sichtbar. Die Folgen waren unmittelbar spürbar: Leere Regale, unzufriedene Kundinnen und Kunden und eine alarmierende Erinnerung daran, wie verwundbar moderne Lieferketten sein können. Doch was bedeutet das für uns und welche Lehren sollten wir daraus ziehen, wenn Cyberangriffe unser mögliches Schicksal sind und die vertrauten Supermarktregale plötzlich leer bleiben? Der Blick hinter die Kulissen zeigt, dass es keine Frage des Ob ist, sondern nur wann und wie. Die Zeit, sich darauf vorzubereiten, ist also jetzt.

Die digitale Vernetzung hat viele Vorteile gebracht, aber sie erhöht zugleich das Risiko großflächiger Störungen. Cyberangriffe auf Unternehmen im Einzelhandel oder in der Nahrungsmittelversorgung können ganze Systeme lahmlegen, einschließlich der Lagerverwaltung, Zahlungsprozesse und Lieferkettensteuerung. Im Fall des Co-op führte ein solch massiver Angriff zu Versorgungsengpässen, die kurzfristig nicht behoben werden konnten. Die leeren Regale wurden somit zum Symbol eines fragilen Systems, das der Komplexität moderner Gesellschaften kaum mehr gewachsen scheint. Die Sicherheit der Zutaten in unserem Alltag ist längst kein Selbstläufer mehr.

Während früher natürliche Katastrophen oder logistische Herausforderungen die einzigen Hürden darstellten, wird heute die Gefahr durch digitale Saboteure immer bedeutender. Dies erschüttert das Vertrauen der Verbraucher und zeigt die Notwendigkeit auf, selbst aktiv für Krisensituationen vorzusorgen. Die Frage ist nicht länger, ob man Vorräte anlegen sollte, sondern wie man sie sinnvoll und nachhaltig gestaltet. In anderen Ländern, beispielsweise in Schweden, wird das Problem bereits offen und pragmatisch angegangen. Die schwedische Regierung hat vergangenes Jahr allen Haushalten einen Ratgeber mit dem Titel „Wenn Krise oder Krieg kommt“ zugeschickt.

Darin finden die Bürger klare Empfehlungen, etwa mindestens drei Liter Trinkwasser pro Person und Tag zuhause zu lagern und auf haltbare, nicht verderbliche Lebensmittel zurückzugreifen. Dabei werden nicht nur Konserven, sondern auch speziell für den Notfall konzipierte Produkte empfohlen, die einfach gelagert werden können und eine ausreichende Nährstoffversorgung gewährleisten. Die Grundidee dahinter ist einfach: Im Falle einer Krise, sei sie technischer, politischer oder natürlicher Art, könnten wir für einige Tage bis Wochen auf uns selbst gestellt sein. Das bedeutet, die Versorgung sollte so beschaffen sein, dass sie ohne große externe Hilfe funktioniert. Gleichzeitig ist es wichtig, den Vorrat regelmäßig zu überprüfen, um beispielsweise Verfallsdaten im Blick zu behalten und den Bedarf an eventuell anderen Lebensmitteln zu überdenken.

In Großbritannien oder Deutschland ist das Bewusstsein für sogenannte „Prepper“-Maßnahmen bislang noch weniger ausgeprägt. Allerdings steigt gerade bei den jüngeren Generationen und in Metropolregionen das Interesse an persönlicher Risikovorsorge. Medienberichte über Cyberangriffe, Naturkatastrophen oder politische Spannungen erzeugen eine besondere Aufmerksamkeit für das Thema Resilienz – also die Fähigkeit, Krisen standzuhalten und sich anzupassen. Dennoch gibt es kulturelle und geschmackliche Herausforderungen bei der Zusammenstellung eines Notvorrats. Viele der empfohlenen Lebensmittel sind Konserven oder haltbare Trockenprodukte.

Die Auswahl kann für Menschen mit bestimmten Essgewohnheiten oder kulinarischen Vorlieben schwierig sein. Die Debatte zeigt sich etwa daran, dass es kaum exotische oder internationale Spezialitäten gibt, die sich langzeitig lagern lassen und gleichzeitig den jeweiligen Geschmackstrukturen entsprechen. Beispielhaft wird von fehlenden Produkten wie Jerky-Hühnchen in der Dose oder würzigen Eintöpfen mit westindischem Einfluss berichtet. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit eines diversifizierten Angebots im Bereich Krisenvorsorge. Neben dem Lebensmittelvorrat ist Wasser unerlässlich.

Eine ausreichende Trinkwasserversorgung ist in Krisenzeiten oft die größte Herausforderung, nicht zuletzt wegen Engpässen in der Infrastruktur. Am besten empfiehlt es sich daher, mehrere Liter Wasser pro Person und Tag in gesicherten Behältern zu lagern. Hinzu kommen einfache Hilfsmittel wie Dosenöffner, die nicht unterschätzt werden dürfen. Sie werden oft übersehen, sind aber entscheidend für den Zugang zu Konserven, wenn die Elektrizität ausfällt oder automatische Öffner nicht funktionieren. Neben der physischen Vorratshaltung rückt auch die mentale Vorbereitung in den Fokus.

Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass eine unvorhergesehene Versorgungskrise Stress und Verunsicherung auslösen kann. Sich vorzubereiten bedeutet auch, sich über Verhaltensstrategien Gedanken zu machen, familiäre Absprachen zu treffen und Routinen zu entwickeln, die im Ernstfall Orientierung geben. Eine durchdachte Vorbereitung hilft, Panik zu vermeiden und das Gefühl von Handlungsfähigkeit zu stärken. Die Industrie kann und sollte hierตอบnehmen. Es besteht steigender Bedarf an speziell konzipierten Nahrungsmitteln, die nicht nur lange haltbar sind, sondern auch geschmacklich ansprechender und kulturell vielfältiger daherkommen.

Innovatives Produktdesign, etwa Haltbarmachung in Tuben oder luftdichten Verpackungen, könnte Menschen mit speziellen Vorlieben und Bedürfnissen besser abholen. Ebenso ist die Aufklärung über die Bedeutung von Vorratshaltung ein wichtiger Baustein. Öffentlichkeitsarbeit, staatliche Kampagnen und Initiativen können dazu beitragen, dass das Thema Normalität und Selbstverständlichkeit wird – nicht Panikmacherrei. Die politischen Rahmenbedingungen sind ebenfalls entscheidend. Regierungen sollten klare und glaubwürdige Empfehlungen aussprechen, auf geeignete Krisenvorsorge hinweisen und gegebenenfalls auch Unterstützungsleistungen für Bevölkerungsteile anbieten, die weniger Mittel oder Erfahrung in der Vorbereitung mitbringen.

Gerade in Zeiten wachsenden geopolitischen Drucks, digitaler Gefahren und globaler Lieferkettenstörungen können staatliche Strategien zur Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz von entscheidender Bedeutung sein. Letztlich zeigt der Vorfall beim Co-op, dass uns moderne Technologien zwar massiv bereichern, aber auch unsere Verletzlichkeit aufzeigen. Der Zusammenbruch einer Lieferkette aufgrund eines Cyberangriffs kann weitreichende Konsequenzen haben, die über reine Unannehmlichkeiten hinausgehen und die Grundversorgung in Frage stellen. Es liegt an jedem Einzelnen, sich der Verantwortung bewusst zu werden und erste Schritte zu setzen, um auf Ausnahmesituationen vorbereitet zu sein. Ob es ein einfacher Rucksack mit Notration für einige Tage ist oder die langfristige Lagerhaltung – die Botschaft ist eindeutig.

Die Zeit des Abwartens und Vertrauens auf immer verfügbare Supermarktregale ist vorbei. Wachen wir auf und handeln wir - informiert, umsichtig und vorausschauend. Nur so können wir in einer Welt voller Unsicherheiten ein Stück Selbstbestimmung und Sicherheit gewinnen und den drohenden Zukunftsszenarien mit Ruhe und Tatkraft begegnen.