Im 21. Jahrhundert hat sich der Begriff der Popularität fundamental gewandelt. Ursprünglich verstanden als die weitreichende Wertschätzung und Unterstützung durch eine große Anzahl von Menschen, ist die Popularität heute oft ein komplexes, mehrdeutiges Phänomen geworden. In einer Zeit, in der soziale Medien, Reality-TV, datengetriebene Entscheidungsprozesse im Journalismus und poptimistischer Kulturkonsum miteinander verschmelzen, entstehen „populäre“ Phänomene, die auf den ersten Blick erheblichen Zuspruch genießen, bei näherer Betrachtung aber nur wenig echte, positive Unterstützung erfahren. Diese Erscheinung wird als „leere Popularität“ bezeichnet und wirft spannende Fragen über die Authentizität, den gesellschaftlichen Wert und die Funktion von Bekanntheit im digitalen Zeitalter auf.

Traditionell wurde Popularität verstanden als das Ergebnis echter Zustimmung von vielen Menschen, die aktiv eine Wahl treffen, sich begeistern und eine gemeinsame positive Meinung über ein Objekt, eine Person oder ein Produkt teilen. So war der große Filmklassiker E.T. von 1982 nicht nur ein großer kommerzieller Erfolg, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, das tatsächlich von einem Großteil der Bevölkerung akzeptiert und wahrgenommen wurde. Wichtig war dabei auch das sogenannte „gemeinsame Wissen“, also dass nicht nur einzelne Menschen den Film kannten, sondern jeder wusste, dass alle anderen ihn ebenfalls kannten, und diese Einsicht unendlich fortgeführt wurde.

Dadurch wurde Popularität zu einem sozialen Konsens, der mit einem positiven Status einherging. Im Gegensatz dazu steht heute das, was man als „leere Popularität“ bezeichnen kann. Durch die Grenzen der traditionellen Medienlandschaft gefallen Geschichten oder Stars heutzutage nicht mehr primär durch Qualität oder tatsächliche Zuneigung; vielmehr beeinflussen sie mediale Präsenz und algorithmische Sichtbarkeit die Wahrnehmung von Popularität. Dies bedeutet, dass jemand oder etwas als populär gilt, weil es häufig gesehen, geklickt oder geteilt wird – doch diese Aufmerksamkeit entspricht nicht zwingend echter Wertschätzung oder echter Unterstützung. Dieses Phänomen entsteht durch mehrere Entwicklungen, die unsere Kultur und Medienlandschaft seit Beginn des 21.

Jahrhunderts prägen. Ein wesentlicher Faktor ist die Revolution der Mass Communication im letzten Jahrhundert, die den einst exklusiven Prozess der Anerkennung durch Leistung oder Status grundlegend auflöste. Während früher Ruhm und Anerkennung auf echten Leistungen oder gesellschaftlichem Ansehen beruhten, sind mit dem Aufkommen der Massenmedien Suchmaschinenstars, Fernsehpersönlichkeiten oder Skandalfiguren durch bloße Präsenz berühmt geworden – auch wenn sie keine substantiellen Erfolge vorzuweisen hatten. Der französische Philosoph Jean Baudrillard beschreibt diese Entwicklung als Simulation, bei der das Bild einer Popularität die originale, echte Popularität verdrängt. Reality-TV war hier ein Vorreiter.

Es nahm Menschen ohne besonderen Status und machte sie durch mediale Inszenierung berühmt. Das Format zeigte, dass die bloße mediale Präsenz, oft gepaart mit provokativen und kontroversen Verhaltensweisen, die Wahrnehmung von Popularität erzeugen kann. Dabei spielt Qualität oder Sympathie eine untergeordnete Rolle, während Skandale, Dramen und Konflikte die Zuschauerzahlen anheizen. Die eingeschränkte D-List-Ruhmsqualifikation von Stars aus Formaten wie Survivor oder Jersey Shore illustriert diesen Wandel. Es entstanden Millionen von „Berühmtheiten“, deren Popularität jedoch oft wenig mit breiter Zustimmung oder echter Gemeinschaftserfahrung zu tun hat.

Parallel dazu revolutionierte das Internet insbesondere durch datenbasierte Journalismus- und Medienstrategien den Umgang mit Popularität. Redaktionelle Entscheidungen orientieren sich zunehmend an messbaren Kennzahlen wie Klickzahlen, Verweildauer oder Interaktionen. Diese Daten bestimmen, welche Inhalte produziert, hervorgehoben oder weiter verbreitet werden. Der Fokus liegt dabei auf Engagement, unabhängig vom emotionalen Grund dahinter – also egal ob jemand aus Bewunderung oder Zorn klickt. Ein Beispiel hierfür ist das virale Phänomen um das Lied „Friday“ von Rebecca Black, das zwar millionenfach angesehen wurde, jedoch vor allem wegen seiner schlechten Kritiken und als Objekt der Belustigung.

Dennoch wurde der Song als „populär“ eingestuft, obwohl die dahinterstehende Unterstützung fragwürdig war. Mit dem Aufstieg sozialer Medien fand eine weitere grundlegende Veränderung statt: Die Demokratisierung der Verbreitung von Bildern, Inhalten und Persönlichkeiten. Jeder kann sich theoretisch selbst zum Star machen, ohne traditionelle Gatekeeper wie Fernsehsender oder Verlage. Plattformen wie YouTube, Instagram oder TikTok erzeugen neue Formen von Berühmtheit, die oft sehr spezifische Nischen besetzen. Diese Fragmentierung führt jedoch dazu, dass es kaum noch ein allgemein anerkanntes gemeinsames Wissen über einzelne Persönlichkeiten gibt.

Prominente Influencer können enorme Reichweiten innerhalb ihrer Community besitzen, sind aber außerhalb davon oft unbekannt. Diese Aufsplitterung erschwert die Rückkehr zum echten, gesamtgesellschaftlichen Verständnis von Popularität. Das Konzept der Poptimism, also einer positiven Bewertung populärer Kunst und Kultur, ist eine jüngere Entwicklung, die Popularität als an sich wertvolle Errungenschaft ansieht. Es ist eine kulturelle Haltung, die den demokratischen Wert von Massenkultur betont und impliziert, dass breiter Zuspruch generell einen gewissen Status und Qualität bedeutet oder zumindest verdient. Dadurch wird die kritische Auseinandersetzung mit der Qualität oder dem tatsächlichen gesellschaftlichen Nutzen populärer Inhalte häufig zugunsten eines inklusive Wertschätzungskodex zurückgestellt.

Die Folge ist eine Art moralische Legitimierung auch von Werken und Personen, deren Popularität nur oberflächlich oder manipulierbar ist. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren führt zu einem Zustand, den man als Leere Popularität beschreiben kann. Bekanntheit und mediale Sichtbarkeit werden als Synonym für Wertschätzung und Zustimmung missverstanden. Diese oft oberflächliche, durch Medien und Daten verstärkte Popularität suggeriert einen gesellschaftlichen Konsens, der in Wahrheit gar nicht existiert. Eine Schlüsselfigur für diese Entwicklung war Paris Hilton, deren Ruhm vor allem durch Skandale, virale Präsenz und mediale Aufmerksamkeit entstand – und nicht durch traditionelle Leistungen oder echte Beliebtheit.

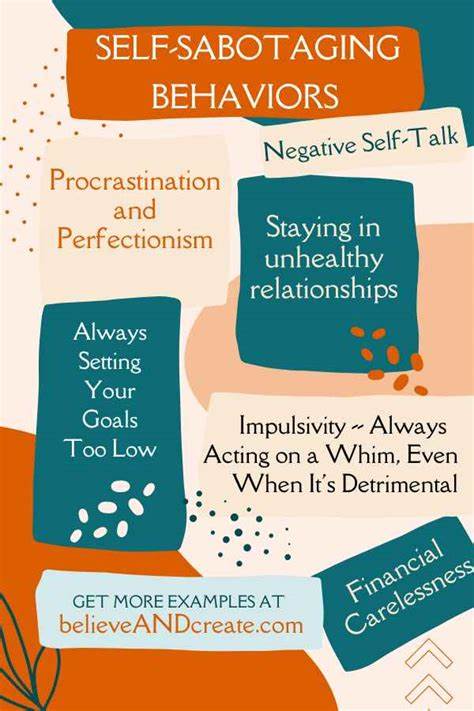

Ihre Popularität beruhte maßgeblich auf Prurienz und Sensationslust, dennoch richtete sich ein Großteil der Medien und Öffentlichkeit darauf ein, ihr soziale Anerkennung zuzuschreiben, da ihr öffentlicher Erfolg als positives Signal missinterpretiert wurde. Die Folgen dieser Entwicklung sind weitreichend. Zum einen erzeugt die Leere Popularität eine wachsende Skepsis und Zynismus gegenüber den Medien und dem kulturellen Diskurs insgesamt. Der Eindruck, dass Außenseiter, Skandalöse oder absurde Inhalte in den Vordergrund gedrängt werden, schwächt das Vertrauen in gemeinsame Werte und kollektive Verständnisse. Zum anderen ermutigt sie eine neue Generation von Content-Schaffenden und Persönlichkeiten, oftmals bewusst provokant oder moralisch fragwürdig aufzutreten, um mediale Aufmerksamkeit und damit falsche Popularität zu generieren.

Solche Strategien scheinen den Marktmechanismen gerecht zu werden, führen jedoch zu einer Verflachung des kulturellen Dialogs. Das 21. Jahrhundert steht damit vor der Herausforderung, den Begriff der Popularität neu zu definieren und ihn von der reinen Messgröße an Klicks und Reichweite zu befreien. Gleichzeitig muss die Gesellschaft wegkommen von der blinden Bewunderung oder Kritik anberühmten Persönlichkeiten, die nur oberflächlich bekannt sind. Eine reflektierte Haltung erfordert das Bewusstsein, dass Popularität nicht allein durch Sichtbarkeit entsteht, sondern durch echte Zustimmung und einen sozialen Konsens, der positiv und stabil ist.

Die digitale Ära hat die Möglichkeiten zur Vernetzung und Information vervielfacht, gleichzeitig aber auch die Überforderung und Fragmentierung der Aufmerksamkeit befeuert. In diesem Spannungsfeld gilt es, kritische Medienkompetenz zu fördern, die zwischen echter Popularität und inszenierter Leere unterscheiden kann. Nur so kann eine nachhaltige Kultur des Gemeinsam-Wissens hergestellt werden, in der Popularität nicht mehr nur ein Merchandising-Tool ist, sondern ein Spiegel gesellschaftlicher Werte und Anerkennung. Letztlich ist die Auseinandersetzung mit der leeren Popularität auch ein Spiegel für größere gesellschaftliche Umbrüche. Sie fordert ein Nachdenken über Authentizität, Erfolg und soziale Beziehungen in einer zunehmend mediatisierten Welt.

Das 21. Jahrhundert lädt somit dazu ein, Popularität als das zu begreifen, was sie ursprünglich war: ein echtes, gemeinschaftlich erlebtes Phänomen, das über Oberflächlichkeit hinausgeht und echten sozialen Zusammenhalt stiftet.