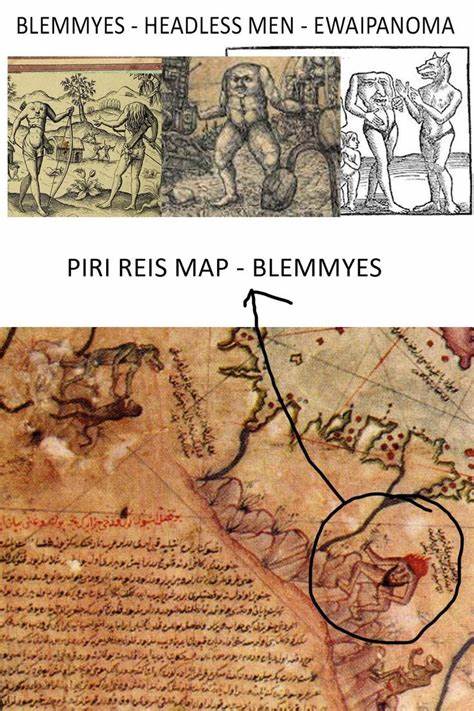

Die Vorstellung von kopflosen Menschen – einer Gruppe, deren Gesichtszüge sich anstelle des Kopfes auf der Brust befinden – gehört zu den faszinierendsten und zugleich kuriosesten Phänomenen der Mythologie und Reiseberichte vergangener Jahrhunderte. Diese Wesen, die unter den Namen Blemmyes, Akephaloi oder später auch Ewaipanoma bekannt sind, haben seit der Antike die menschliche Fantasie beflügelt und finden sich in vielfältigen historischen Illustrationen und Berichten von etwa 1175 bis 1724 wieder. Ihre Darstellungen bieten nicht nur spannende Einblicke in alte Zeiten, sondern auch in die Art und Weise, wie Fremdes exotisiert und mythologisiert wurde.Schon der griechische Historiker Herodot erwähnt im vierten Jahrhundert vor Christus eine Gruppe von kopflosen Menschen, die in den östlichen Regionen Libyens leben sollen. Er beschreibt sie als Wesen, deren Augen und Mund auf der Brust sitzen.

Auch Plinius der Ältere beschreibt diese merkwürdige Volksgruppe in seiner „Naturgeschichte“ ähnlich und sorgt damit dafür, dass die Blemmyes von der Antike an in das kollektive Vorstellungsvermögen eingehen. Obgleich es keine echten Belege für ihr Dasein gibt, erschufen diese Berichte eine lange Tradition von Erzählungen und Illustrationen, in denen diese mysteriösen Wesen wiederholt erscheinen.Ab dem späten Mittelalter wurden die Blemmyes zu einem festen Bestandteil vieler Bestiarien und Reiseberichte. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel findet sich in den sogenannten „Marvels of the East“ aus dem 10. Jahrhundert, einem Werk, das exotische Kreaturen und Menschen aus fernen Ländern beschreibt.

Nahezu immer werden die Blemmyes dort als staunende Wesen gezeigt, die so wirken, als suchten sie selbst erklärende Antworten auf ihre ungewöhnliche Anatomie, als wüssten sie nicht, wo ihr Kopf hätte sein sollen. Die Illustrationen zeigen eine Vielzahl skurriler Szenen, von kopflosen Bogenschützen bis hin zu Blemmyes, die mit kuriosen Begleitern wie einer trompetenblasenden Meerjungfrau oder einem elefantenähnlichen Menschen mit langer Zunge dargestellt werden.Besonders beachtenswert sind die Darstellungen aus dem 16. Jahrhundert, als europäische Forscher in der Neuen Welt auf Berichte über ein Volk namens Ewaipanoma stießen, das ebenfalls mit den stereotypen Merkmalen der kopflosen Menschen beschrieben wurde. Sir Walter Raleigh zum Beispiel berichtet in seiner „Discovery of Guiana“ von diesen Menschen ohne Köpfe, ihre Augen sollen auf den Schultern sitzen.

Die Illustrationen jener Zeit zeigen die Blemmyes häufig mit einem schelmischen Lächeln und dichtem Haarwuchs, der direkt aus den Schultern zu sprießen scheint – ein Bild, das nicht nur Faszination, sondern auch eine Spur Ironie und Humor vermittelt.Auch literarisch fanden die Blemmyes ihren Weg in bedeutende Werke. Shakespeare lässt sie gleich mehrfach in seinen Stücken auftauchen: In „Othello“ spricht er von Männern, bei denen die Köpfe unter den Schultern wachsen, und in „The Tempest“ werden solche Menschen auf der Brust sitzend beschrieben. Der Autor griff dabei auf die damals weit verbreiteten Vorstellungen und Erzählungen zurück, die sich über Jahrhunderte gefestigt hatten.Spannend ist die Frage danach, wie der Name „Blemmyes“ eigentlich mit dieser Vorstellung der Kopflosigkeit zusammenhängt.

Denn historisch gesehen bezeichnete der Begriff eine tatsächliche Volksgruppe der östlichen Wüste, die Vorfahren der heutigen Beja. Ein genaues Verständnis der Entstehung der mythologischen Kopflosen unter diesem Namen bleibt unklar. Verschiedene Theorien führen die Legenden auf missverstandene Beschreibungen von Kriegern zurück, die Masken oder bemalte Schilde trugen, oder auf Beobachtungen von Primaten mit ungewöhnlichen Merkmalen. Am wahrscheinlichsten jedoch handelt es sich um eine Art historisches „Stille-Post-Spiel“, bei dem ursprüngliche Berichte im Laufe der Überlieferung verzerrt und ausgeschmückt wurden, bis am Ende daraus eine fantastische Legende entstand. Möglicherweise wurde die Dehumanisierung absichtlich betrieben, um fremde Völker als „anders“ und „monströs“ erscheinen zu lassen – ein Spiegelbild der kolonialen Denkweisen, die sich oft in solchen Darstellungen finden.

Die Illustrationen der Blemmyes illustrieren auch, wie sehr Fremdheit und das Unbekannte einst mit dem Grotesken und Unheimlichen assoziiert wurden. Reiseberichte, Manuskripte und Kartenwerke aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit zeigen, wie die Grenzen des bekannten Globus und der kulturellen Wahrnehmung mit immer exotischeren Erzählungen verschwammen. Ob zu Fuß, per Schiff oder im Herzen der Imagination – das „Andere“ wurde vielfach verzerrt und mystifiziert. Dabei darf man vermuten, dass nicht die Blemmyes den Überblick verloren, sondern die Wiedergabekünstler und Reisenden, die sich von Furcht, Fantasie und Vorurteilen leiten ließen.Die Vielfalt der Darstellungen reicht von furchteinflößenden Kriegern mit Keulen und Armbrüsten über skurrile und fast liebevolle Bildnisse bis hin zu ironischen und selbstreflexiven Elementen.

Ein besonders reizvolles Bild findet sich in einem Monsterbuch aus dem Jahr 1585, das zeigt, wie ein Blemmye bedauert, endlich einen Hals und Kopf bekommen zu haben – doch dieser ist von einem zornigen Schwan abgetrennt und verpflanzt worden. Solche fantasievollen Varianten belegen auch den spielerischen Umgang mit diesem Mythos.Bemerkenswert bleibt die Rolle der Blemmyes in verschiedenen kulturellen und historischen Kontexten. In einer armenischen Version der Alexander-Legende aus dem fünften Jahrhundert werden die kopflosen Menschen als geselliges und fischliebendes Volk am Meer beschrieben. Ihre Erscheinung wandert also nicht nur geografisch durch die Literatur, sondern auch in ihrer kulturellen Einbettung und Charakterisierung.