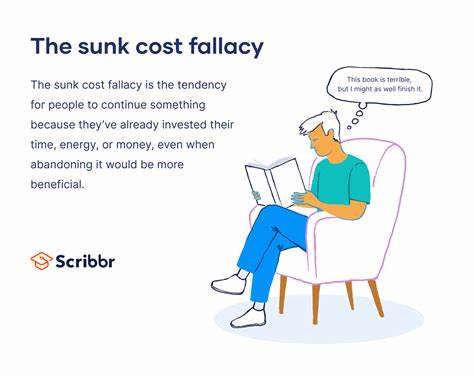

Im Leben wie im Geschäftsalltag stehen wir oft vor einer komplexen Entscheidung: Wann lohnt es sich weiter durchzuhalten, und wann ist es besser, eine Sache loszulassen? Besonders in Projekten oder Investitionen taucht immer wieder das Phänomen der sogenannten versunkenen Kosten auf – Ausgaben oder Aufwände, die unwiderruflich sind. Dieses Konzept ist zentral, um nicht in die Sunk Cost Fallacy zu tappen, also der klammheimlichen Falle, weiter Zeit, Geld oder Emotionen in etwas zu stecken, nur weil schon so viel investiert wurde, obwohl der weitere Nutzen fraglich ist. Doch wie unterscheidet man das realistische Abwägen von Geduld und Durchhaltevermögen von einem verzerrten Verhalten, welches nur aus Angst vor Verlust oder dem Gefühl resultiert, dass man die bereits getätigten Investitionen nicht aufgeben darf? Diese Fragestellung beschäftigt zahlreiche Fachleute, Unternehmer und auch Privatpersonen. Die Antwort darauf ist alles andere als simpel, denn sie verlangt eine differenzierte Betrachtung der Situation, der eigenen Ziele und der äußeren Umstände. Zunächst einmal darf festgehalten werden, dass geduldig zu sein keineswegs gleichbedeutend mit irrationalem Festhalten an einem gescheiterten Vorhaben ist.

Geduld kann eine Tugend sein, gerade bei komplexen Projekten oder Investitionen, bei denen Ergebnisse erst mittel- bis langfristig sichtbar werden. Der Schlüssel liegt darin, klare Kriterien für Erfolg oder Misserfolg zu definieren und regelmäßig zu evaluieren, ob diese erreicht werden beziehungsweise erreichbar sind. Emotional aufgeladene Entscheidungen führen oft dazu, dass objektive Signale ignoriert werden. Hier hilft es, sich selbst zu hinterfragen: Bin ich seit längerem nachweislich keinen Fortschritt mehr? Gibt es aussagekräftige Daten, die zeigen, dass das weitere Verhaften an diesem Projekt eher Risiken und Verluste verstärkt? Oder befindet sich das Vorhaben in einer derart frühen Phase, dass kurzfristige Rückschläge normal sind und geduldiges Abwarten gerechtfertigt ist? Diese Überlegungen sollten auf rationalen Fakten basieren und nicht allein auf dem Gefühl, etwas nicht aufgeben zu wollen. Ein hilfreicher Ansatz ist, die Investitionen in „verlorene“ Kosten und potenzielle zukünftige Gewinne strikt zu trennen.

Jede Entscheidung sollte sich an der Frage orientieren, welchen Mehrwert die kommenden Aufwendungen schaffen können, nicht an den bereits versenkten. Wenn man nur aus dem Grund weitermacht, weil man bereits viel investiert hat, unterliegt man der Sunk Cost Fallacy. Die Bereitschaft, sich von einem Vorhaben zu trennen, wenn die Chancen auf Erfolg minimal sind, gehört zu den schwierigsten Fähigkeiten, die man entwickeln kann und wird oft als notwendiger Teil des unternehmerischen Handelns beschrieben. Doch ebenso besteht die Gefahr zu früh und überstürzt aufzugeben, wenn man durch die Erwartung einer schnellen Belohnung frustriert ist und den Wert langfristiger Entwicklungen nicht erkennt. Geduld bedeutet auch, die Dynamik des Marktes, der Technik oder sogar des persönlichen Wachstums zu berücksichtigen.

Manche Projekte brauchen Zeit, um sich zu entfalten, und manchmal ist jahrelanges Engagement nötig, bevor sich echte Durchbrüche zeigen. Dabei sind aber auch Offenheit und Flexibilität gefragt. Das starre Festhalten an ursprünglichen Zielen ohne Anpassung an neue Erkenntnisse kann genauso schädlich sein wie ein vorschnelles Loslassen. Ein pragmatischer Umgang mit Patience ist der sogenannte „Pivot“ – die Fähigkeit umzudenken, neue Wege auszuprobieren und das ursprüngliche Konzept, falls notwendig, zu modifizieren. Dies kann bedeuten, dass man trotz investierter Ressourcen einen anderen Fokus wählt, einen ergänzenden Bereich erschließt oder Ressourcen strategisch umverteilt, um langfristig nachhaltig zu bleiben.

Entscheidend ist, sich immer wieder selbst die unbequemen Fragen zu stellen. Habe ich ein klares Bild von dieser Situation? Welche realistischen Chancen bleiben, falls ich so weitermache? Was wäre der Schaden bei einem Abbruch, und wie würde er sich im Vergleich zu möglichen Gewinnen verhalten? Wie objektiv bin ich bei der Bewertung meiner Daten und Eindrücke? Viele Menschen geraten in eine emotionale Falle, die durch Angst, Stolz oder soziale Erwartungen noch verstärkt wird. Um diese Mechanismen zu durchbrechen, hat sich das Modell der vier Phasen der Trauer bei Entscheidungsfindungen bewährt: von der Verleugnung über Ärger und Verhandeln bis hin zur Akzeptanz. Sie helfen dabei, den inneren Prozess bewusst zu machen, den man durchläuft, wenn man sich von einer Idee oder einem Vorhaben getrennt. Oft fühlt sich das Aufgeben wie ein persönliches Scheitern an, was überwunden werden muss, um Platz für Neues zu schaffen.

Auch empfiehlt es sich, von Außenstehenden Feedback einzuholen. Ein unparteiischer Blick von Kollegen, Mentoren oder Investoren kann Wachstumsblöcke aufdecken, die man selbst übersieht, und hilft, blinde Flecken im Urteil zu vermeiden. Diese Reflexionsprozesse tragen dazu bei, nicht von der leidenschaftsbasierten Einschätzung geblendet zu werden und Entscheidungen auf belastbare Grundlagen zu stellen. Es gibt auch pragmatische Überlegungen, beispielsweise finanzielle Belastungen oder Ressourcenknappheit, die in die Entscheidung einfließen müssen. Wenn eine Fortsetzung eines Projektes unmittelbar die Existenz gefährdet oder andere wichtige Aufgaben blockiert, ist Geduld trotz idealistischer Überzeugung möglicherweise gefährlich.

Im Gegensatz dazu ist es strategisch klug, in Phasen der Unsicherheit Ressourcen gezielt zu kanalisieren und innerhalb einer realistischen Perspektive auszuprobieren, ob sich der Aufwand lohnt. Nicht zuletzt ist es hilfreich, sich eine Kultur zu schaffen, die Fehler zulässt und Lernen aus Misserfolgen fördert. Denn oft erkennt man erst im Rückblick, ob Geduld notwendig war oder nicht. Der kritische Umgang mit der eigenen Geschichte ohne Schuldzuweisungen erleichtert es, bessere Entscheidungen in Zukunft zu treffen. Es bleibt also ein fortwährender Balanceakt.

Eine einfache, universell gültige Formel gibt es nicht – vielmehr geht es um das Zusammenspiel aus Kommentierung eigener Emotionen, sorgfältiger Analyse von Fakten sowie einer Flexibilität, die es erlaubt, bei neuen Erkenntnissen anzupassen, umzusteuern oder auch abzubrechen. Ob man bei einem Vorhaben geduldig sein sollte oder nicht, hängt letztlich von der einzigartigen Situation, der eigenen Bewertung und den gesetzten Zielen ab. Dieses Wechselspiel macht den Prozess so anspruchsvoll, aber auch so wichtig für nachhaltigen Erfolg und persönliche Zufriedenheit. Entschlossenheit, kritische Reflexion und eine gesunde Portion Geduld sind daher die entscheidenden Werkzeuge, um Klugheit über die Falle der versunkenen Kosten zu gewinnen und Chancen zum richtigen Zeitpunkt zu nutzen.